紧急出口能让用户在隧道内发生紧急事件时撤离到安全场所,除短隧道外,这种紧急通道应在所有隧道中均设置,供行人撤离的不同类型的紧急通道在第7.1节介绍,其中包括隧道间的横通道、紧急情况时的避难场所、平行隧道修建的安全走廊或是在行车道底部设置的连通到地面的安全通道。

第7.2节介绍了为车辆设置的设施。包括紧急停车带、转弯港、车行横洞。这些设施在车辆抛锚、掉头或转向到相邻隧道时运行,这些功能对于隧道的运行维护,事故中的紧急服务、以及之后的交通管理是非常有用的。

第7.3节介绍了安全撤离通道的几何特征,这些通道在隧道内按照固定的长度进行设置。使运行抛锚车辆的用户使离行车道,将被后继车辆撞击的风险降低到最低程度。

排水系统对于最小化车辆在隧道中行驶时泄露的液体和隧道日常清洁时产生的水的聚集非常有用。如果溢出的是可燃液体,排水系统可以有效控制可能产生的火灾的规模,第7.4节介绍了隧道中可以采用的不同类型的排水系统。

第7.5节介绍了在隧道洞口或洞内设置的一些其他附属设施。

紧急撤离通道能够使用户在隧道内发生紧急事件时撤离到安全的场所,这种紧急通道在除短隧道外所有隧道中均应该设置。在短隧道中,洞门能够胜任紧急通道的角色。大部分隧道,都需要设置附加的紧急撤离通道,限定用户达到紧急避难场所的距离。

紧急撤离通道可以通过以下的方式进行设置:

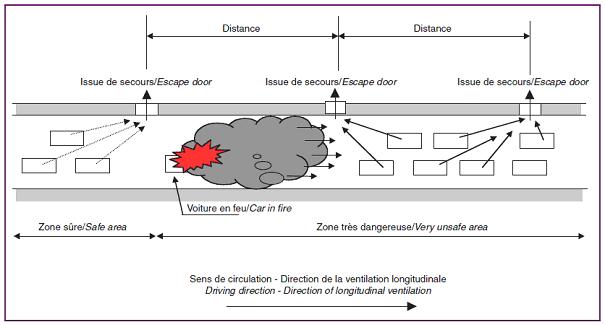

Fig. 7.1-1 : 显示了纵向通风模式的单向通车隧道典型的避难模式

紧急通道口之间的设置间隔需要考虑以下因素:

两个紧急撤离通道之间的距离一般应在100~500m之间。

Fig. 7.1-2 : 紧急撤离通道的方案之一

以下的设计原则非常重要:

在技术报告1999 05.05.B"隧道中的火灾和烟雾控制"和更新的技术报告2007 05.16.B"公路隧道中控制烟雾的系统和设备"更加详细的讨论了紧急通道的相关内容。

在技术报告1999 05.05.B"隧道中的火灾和烟雾控制"和更新的技术报告2007 05.16.B"公路隧道中控制烟雾的系统和设备"更加详细的讨论了紧急通道的相关内容。

有很多的公路隧道没有设置紧急停车道,这造成了通行强度过高、汽车抛锚或者其他的原因造成司机停车,都有极高塞车的可能性。按照德国和法国的一些统计,在没有设置紧急停车道的隧道内要危险得多。(见技术报告2008R17“人的因素和公路隧道的安全用户”)。

在隧道内的紧急停车带允许汽车停车而不阻挡车道。这就降低了交通中断和车辆碰撞的风险。在停车带内司机也能更容易和安全的走出汽车,比如出去使用紧急电话。这种交通庇护方式也非常实用于残疾司机。紧急停车带对隧道维护也是十分重要,它保障了养护车辆的安全泊车。

不同隧道内停车带的间距是变化的。在一些国家的规范中,停车带的长度取决于公路隧道的等级,技术报告“隧道中的道路安全性”1995 05.04.B 中指出紧急停车带的使用率一般是较低的。在有紧急停车带的隧道中,仅有20%抛锚的汽车停在紧急停车带内。所以给出了一些建议改善这类状况。

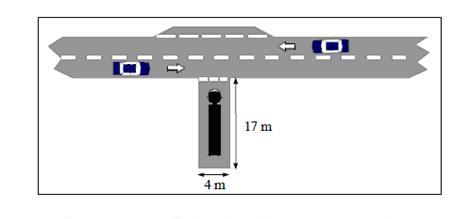

Fig. 7.2-1 : 隧道廊道的实例

在长大隧道中,也可能提供一些设施允许汽车掉头或通向一个相邻的隧道。这些对养护、事故中调遣紧急车辆和事故后的交通管制也是非常有用的。更具体的,一些国家的隧道为汽车提供了转向港湾。这是因为,虽然小汽车和小货车在标准的紧急停车带上能够很容易的调头,但是大型货车和巴士需要更大的空间。这些转向港湾的通常尺寸为4×17m,甚至更大(详见技术报告“隧道中的火和烟的控制”1999 05.05.B),这类转向港湾通常是每1-2千米设置一个。

大部分隧道内在纵向按照一定距离设置紧急站点,紧急站点内一般都设置了紧急电话、便携式灭火器(有时是灭火水龙头),便于用户在车辆出现抛锚或事故时使用。

隧道内紧急站点位置和形式可能差别很大,可能是一个嵌在隧道侧壁上的箱子,也可能是一个撤离室或房屋(可能有门也可能没有门)。撤离室使抛锚车辆离开行车道,从而降低被车辆撞到的风险。

为了降低用户在封闭的紧急安全站内的恐惧感,建议使用特别的玻璃门。另外一个选择是不使用门,同时使用噪音隔离技术保证通讯时声音的清晰。

技术报告“人的因素和公路隧道的安全用户”2008R17 阐述了相关设施设计中与人有关的因素,这些设施应通过清晰的标识以达到便于识别和定位的效果,便于用户识别。

紧急站点使用的设备在第8章阐述。

Fig. 7.4-1: 隧道中部排水沟管道

隧道建设有排水系统以处理洞口来水和通过衬砌渗入的地下水,同时也可以收集隧道清洁废水、公路上车辆溢水和消防车的喷洒。

如果隧道允许危险载有危险品的车辆通行,可燃或有毒液体的排放是一个重要的问题。排水设施可以很快减小公路上罐车溢出液体的面积。如果溢出液体是可燃液体,排水系统对于控制溢出液体产生火灾的规模可以起到非常大的作用。

排水系统由沟、管、管道、坑、泵和油水分离器组成,对路面散布的液体进行收集、储存、分离和处理,一些政府要求使用沟槽排水管以加大排水系统作用。集水坑和水泵一般在隧道洞口的低处使用。

隧道运营和建设阶段的水的影响在第5.3节有详细的讨论。

在隧道洞内或洞口段设置的其它结构如下。

Fig. 7.5.1-1 : 预留消防洞室

隧道内的消防预留洞室中有救火水源、水龙头及水带,有时还会配备特别的消防员专用设备。这些预留的洞室在隧道内按照一定的长度间隔设置。

在预留洞室附近还会设置有紧急电话、便携式灭火器,在第7.3节中已经有讨论

Fig. 7.5.2-1 : 隧道内厂房照片

许多隧道中,变压器以及机械、电力、通讯和控制设备都安装在隧道内的设备房中。

地下设备间的布局和尺寸都遵循常规设备房间的准则。例如,应该预留足够的空间打开柜门、松紧齿轮。另外应该考虑到电缆的铺设和弯曲半径,这是很重要的问题,因为相对于外部结构,隧道内施工存在诸多限制。

对隧道内设备房的安全进出也应该予以考虑,这仅在隧道关闭期间是可能的。在一些隧道可以在邻近设备房处设置停车带允许维护车辆安全的停车,而不关闭隧道。

在两个临近隧道的出口与进口之间,可能存在大量的空气再流通的现象,这种循环与隧道洞口间地形特征和风向有关。这种现象在半横向通风隧道的出口与空气吸入口也存在。

对于能够充分利用自然通风的短隧道,这不是一个问题,但是对于长大隧道,必须考虑在内。根据自然环境在隧道洞口20-40m的地方设置分风墙可以有效的减少再流通的现象。详细的讨论在报告1995 05.02.B“再流通现象”的第6.2.3节中有详细的讨论。