交通運用のために最低限必要な断面形状や線形特性に加えて、トンネル内環境下での特有の運用や安全性に対する要求を満足するために、ほとんどの道路トンネルに特別な設備が設置される。

非常口は、トンネル利用者を通行中のトンネルから安全な場所へ徒歩で避難させることを目的に、短いトンネルを除きほぼすべてのトンネルに設置されている。歩行者用の非常口については種々あるが、詳細は非常口で述べることにする。非常口とは、トンネル間をつなぐ避難連絡坑や通路、非常時に安全に待機可能な避難所、トンネルと並行して設置される避難坑や車道下に構築される通路、地表に通じる非常階段などのことをいう。

車両のための設備では、 車両のために必要とされる設備について述べている。これには、退避所や方向転換所、トンネル間車道用連絡坑などが含まれている。これらの施設は、車両が故障した場合などに、車両をUターンあるいは隣接トンネルに移動させるためのもので、維持管理時、事故時の緊急車両の移動や交通管理に使用されるものである。

安全上の凹部では、 安全上設ける凹部(非常駐車帯のようなもの)の幾何構造について述べている。この凹部分は、トンネルの側壁に沿ってある間隔で設置され、故障した車両を車道が他の通行車両の危険とならないように、速やかに移動させる空間としてある。

排水設備は、タンクローリー車の流出事故やトンネル側壁の洗浄水による水たまりを最小限にするために重要である。可燃性液体の漏洩が発生した場合は、排水システムは、結果として火災規模に大きな影響を及ぼす。 トンネルの排水では、 道路トンネルで設置されるさまざまなタイプの排水システムについて述べている。

その他の施設では、 トンネル坑門およびその周辺に設置されるその他の設備について説明している。

この章は、 Robin Hall (UK) の執筆による。

日本語版は,大津敏郎(東日本高速道路(株))が翻訳,真下英人(国土技術政策総合研究所)が校閲,日下敦((国研)土木研究所)が変換作業を担当した.

非常口は、緊急時にトンネル利用者を通行中のトンネルから安全な場所へ徒歩で避難させることを目的に、ごく短いトンネルを除きすべてのトンネルに設置されている。短いトンネルの場合、坑口が非常口と成りえるが、 ほとんどのトンネルでは、トンネル利用者が安全な場所に到達するための距離を短縮するため、非常口を設ける必要がある。

非常口は、以下のさまざまな方法で設置されている。

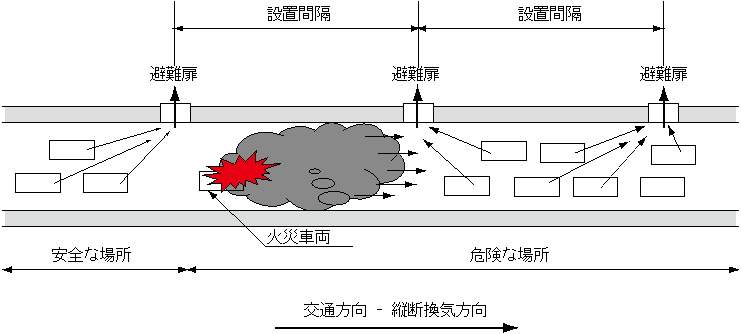

図7.1-1は、縦流換気方式の一方通向トンネルにおける典型的な避難パターンを示している。.

図 7.1-1:縦流換気方式一方通向トンネルの典型的な避難パターン

非常口の適切な設置間隔は以下の項目に依存する:

最適な非常口間隔は、一般的に100から500メートルとされている。

以下の設計原則が重要である。

図7.1-2:非常口のデザイン(モンブラントンネル:フランス-イタリア)

図7.1-2には、非常口の適切な設計を示 している。

非常口に関するさらなる議論は、 技術レポート1999 05.05.B"道路トンネルにおける火災と煙の制御" にあり、技術レポート2007 05.16.B"道路トンネルにおけるシステムと機器の火災と煙の制御" は、より詳細で最新のものである。

大多数の道路トンネルには、緊急レーンが設置されていない。このため、道路混雑時や、故障車両やそのほかの問題で運転者が車を停車させなければならなくなった場合、渋滞が起きる可能性がある。ドイツとフランスのある統計では、緊急レーンのあるトンネルの方が緊急レーンのないトンネルよりも安全であるとしている。 ("技術レポート2008R17:“利用者に関する人為的な要因と道路トンネルの安全性”を参照のこと。)

待避所があることにより、トンネル内で車道を塞がずに車を停車させ、交通防害や衝突の危険性を低減させる事が出来る。たとえば非常電話を使用する場合等、待避所内では人はより安全に車から降りることが出来る。交通からの退避は特に身体障害者にとって有益である。待避所はトンネルの維持管理のためにも非常に重要であり、保守車両の安全な駐車場を確保することが出来る。

待避所間の距離は、トンネルにより異なる。 いくつかの国のガイドラインでは、これらの距離は 技術レポート1995 05.04.B"トンネル内の道路の安全性“で規定している道路区分 によって決められている。 レポートは、待避所の利用率が一般的に低いと指摘している。 待避所があるトンネルでは、故障車両の20%程度しか待避所で停止しておらず、これを改善するための勧告が出ている。

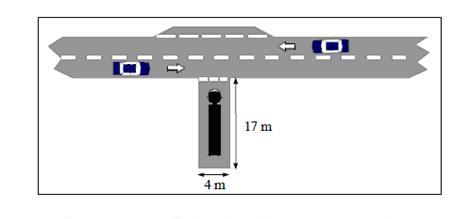

図 7.2:Uターンベイ例

長 いトンネルでは、車をUターンする設備や、車が隣接するトンネルに入れる設備が備えられている。 これらは、維持管理や事故時における緊急車両の移動に有効で、また事故発生時の交通管理にも役に立つ。 車のUターン専用の設備を設けている国もある。これは通常の乗用車やバンは標準の待避所で容易に回転できるが、大型のトラックやバスを考慮し、大きいスペースが必要となる。 これらの回転場は、通常4m X 17m以上である (技術レポート1999 05.05.B "道路トンネルにおける火災と煙の制御"を参照のこと )。回転場を設置する場合、1〜2キロの間隔で配置する必要がある。

ほとんどの道路トンネルには、その全長に一定間隔で故障や事故の場合トンネル利用者が退避できる緊急ステーションが配置されている。通常、非常電話、簡易消火器(消火用ホースがある場合もある)が設置されている。

これら緊急ステーションの位置や形は多様である。トンネル壁に付けた簡単なBOXから壁の凹部、また仕切られた部屋になっていることもあり、道路との間に扉がある場合と無い場合がある。凹部を設けることで、故障した車をそこに寄せ、搭乗者が他の移動している車に接触するなどの危険を低減することができる。

隔離され外が見えないような緊急ステーションで利用者が閉所恐怖症にならないよう適切な板ガラスの扉を付けることを勧める。より良い選択は、扉は設置せず周りの音を軽減する技術で利用者の話がよく聞き取れるようにすることである。

技術レポート2008R17:"人為的な要因と利用者に関する道路トンネルの安全性" では、このような緊急ステーションの設計に関するヒューマンファクターとして緊急ステーションをはっきりと識別できるようにし、明確な標識で表示するとしている。

機器およびシステムで緊急ステーションに設置してある機器を説明する。

図 7.4-1: 汚水槽とポンプの例

道路トンネルには坑口から流れ入る表面水、覆工から染み出る地下水、壁面の洗浄水、タンク車からこぼれた水や消火水などに対処するため、排水システムが完備されている。

危険物の輸送が許可されているトンネルは、引火性や有毒な液体の排水が重要である。排水設備によってタンク車からこぼれた引火性の液体が大きな溜まりを作らず、火災を最小限にとどめることが出来る。

排水システムは通常、溝、水路、パイプ、液だめとポンプ、油/水分離器 と 道路に排水が溜まらないようそれを集め、分離、排水する制御システムで構成されている。

当局は排水性能を最大化するためスロット・ガターを指定する場合がある。液だめとポンプは通常、坑口付近の低い個所に設置する。

トンネル建設と運営上の水の影響は水への影響で説明する。

トンネル内部、或いは坑口付近の構造物を以下で説明する。

図 7.5.1-1:緊急用凹部

安全上の凹部で説明した非常電話、簡易消火器を備えた安全上の凹部と組み合わされる場合がある。

図7.5.2-1:トンネル機械室

機械室内の配置や面積は設備建物の機械室と同様の原則に従って決めている。たとえば、キャビネットの扉の開閉に十分な広さ、またスイッチに手が届くように設計しなければならない。ケーブル配線と曲げ半径用のスペースを確保することは重要であるが、トンネル設計上や内面積が限られているため屋外の建物に比べて難しいことがある。

トンネル機械室へ安全にアクセスできるよう考慮する必要がある。しかしこれは、トンネル閉鎖中のみ可能ということもある。トンネルによっては、機械室の付近に待避所が設けてあり、トンネルを閉鎖しないで安全に保守車両が停車出来るようになっている。

一方向交通で二つの隣り合わせのトンネルの出口と入口の間は、地形と風の方向によっては空気の大きな再循環が起こる。同じ問題がトンネル出口と半横流換気方式装置の外気取り入れ口との間で起こる。

短いトンネルで効率よく自然換気が出来る場合はこの問題は生じない。しかし長いトンネルではこの影響を抑える必要がある。状況によって、分流壁をトンネル坑口から約20-40メートル延長する必要がある。詳細はレポート1995.05.02B”道路トンネルの排気、環境、換気”のⅣ節2.3”再循環“に記載されている。