このマニュアルの "戦略的課題"の章で広範囲に述べたように、幾何構造特性は、トンネルの構想段階、さらにいうとトンネルを有する路線の構想段階の最も早い時期に規定する必要がある。

これらの特性はかなり異なる性質からなり、次のカテゴリに分類できる。

この章は、主に技術レポート05.11.B"一方通行道路トンネルの断面形状" と 05.12.B"対面通行道路トンネルの断面の設計" に基づいて述べている。

トンネル工法と断面の関係では、 トンネル工法と断面の関係を述べている。

トンネルの理論および実用交通容量では、交通容量に関係する理論的な概念について概説している。

一般的な幾何構造と各国の例では、 幾つかの国で用いられている道路の一般的な幾何構造(主要な数値を含む)の規定について述べており、またトンネル以内では、規制されるべき最急勾配の規定を除き、あかり部の幾何構造に最大限従うべきであると主張している。

幅員構成では、一方通行トンネルだけでなく対面通行トンネルの車道の横断規定を扱っている。

垂直クリアランスは、 トンネルの垂直方向のクリアランスにについて述べている。

緊急レーン、車道外域幾何構造とその他の構成要素は、 緊急レーン(路肩)や側方余裕の機能、トンネルに沿って設置されている様々な安全施設について述べている。

この章の執筆者は、Willy De Lathauwer(Belgium)( ITA の代表としてC4委員会の準委員)である。

Fathi Tarada (UK) が校閲。

日本語版は,大津敏郎(東日本高速道路(株))が翻訳,真下英人(国土技術政策総合研究所)が校閲,日下敦((国研)土木研究所)が変換作業を担当した.

典型的な道路トンネルの断面形状は、長方形または円形であり、その形状は建設方法に大きく依存する。 表6.1-1に、典型的な断面形状と対応するトンネル工法を示す。

トンネル断面の寸法は、交通に必要とされる断面の大きさに依存する。 これらは、次の項によって変化する。

国際的には、上記の対応は大きく異なっている。 また、それぞれの国内においても、対応が異なっており、時間とともに進展している。

| N° | 断面形状 | 典型的なトンネル工法 | コメント |

|---|---|---|---|

| 1 | 円形 | シールドトンネル・トンネルボーリングマシン (TBM) | 日本では、最近の矩 形断面にも適用拡大 |

| 2 | 矩形 | 沈埋トンネル | 米国では円形断面となる |

| 3 | 矩形 | 開削トンネル | プレキャスト技術の向上により、上半が円形断面の事例がある |

| 4 | 馬蹄形 | 爆破工法 | 岩地山に適用 |

| 5 | インバート付き複合円形 | 従来からある掘削方法 | 岩地山では、馬蹄形が通常 |

道路断面の理論交通容量(基本交通容量)は、時間あたりに通過しうる乗用車の最大台数によって定義される。 それは、15分間の乗用車の測定最大台数に、ピーク時間係数を乗じて求められる。この値は、絶対的な最大値ではなく、むしろ合理的な再現性を有する値である。 このように求められた交通容量は、車線の数と幅、側方余裕および縦断勾配だけに依存する。通行車両の全てが乗用車で、運転手は一般的ドライバーの場合、交通容量は明らかに最大となり、理論交通容量は大型車混入率に依存しない。何も制限がなければ、この理論交通容量は、約2,200台/時/車線(v /h /l)となる。 詳細については、レポート05.11.Bの第4章"道路と道路トンネルの幾何構造に関係する交通容量と速度" とレポート05.12.B.の第3章"交通の速度と密度"を参照。

ある断面の実用交通容量は、前述の制限のない理論交通容量(2,200 v /h /l)より算出される。 制限係数は、道路の実際の特性に基づいて適用され、これらの主な係数は以下のとおりとなる。

一方通行道路の実用的交通容量 Cp は、以下のように計算される。

Cp = 2200 . N . Fw . Fhv . Fc Nは車線数

これらの係数は、レポート05.11.Bの第4章"道路と道路のトンネルの幾何構造に関係する交通容量と速度" と レポート05.12B.の第3章"交通の速度と密度"に掲載されている数式と表に従って計算し、適応させることができる。

詳細については、米国TRBによって発行されたHCM(ハイウェイキャパシティマニュアル)で見ることができる。

小さな曲線は避けるべきである。特に、直線区間と接続される場合は避けるべきである。最小曲率は、550〜600mとする必要がある。 横方向のクリアランスはまた、曲線の視距を考慮する必要がある。

都市トンネルでは、実交通速度や非渋滞時交通流に近い設計速度を考慮すれば十分なはずである。

速度の影響により、長い下り坂はより多くの事故を引き起こす。特に、交通量が多い場合(速度低下の増加)。

断面を縮小することは危険であり,事故を発生させる可能性がある。

トンネル内やトンネル坑口部の車道幅員や側方余裕があかり部よりも小さい場合、きるだけスムーズに進入できるように、トンネル坑口より前に摺り付けが行われるように注意すべきである。: レポート2008R17の4.7章"トンネル坑口のデザイン" を参照。

特大車両が関与する事故は、矩形断面のトンネルや換気用天井板のあるトンネルで頻繁に発生している。

特大車両通行の回避ルートの標識だけでなく、トンネル坑口へ進入前に、物理的に特大車両を停止させる装置をトンネルの外に設置することを勧める。

詳細については、レポート05.04.BのIV.2.6節"高さ方向のクリアランス" を参照。

対面通行トンネルは、一方通行トンネルよりも事故が発生しやすい。 平均的な縦断勾配のトンネル内で、追い越しが禁止されているのをかなりよく見かけるが、急勾配の場合には、遅い車のための付加車線を計画することが適切である。

交通渋滞の緩和には、通行方式を変更することを強く勧める。

高速道路トンネルの建設は、経済性の面から、供用初期段階では対面通行トンネルで計画され、次の段階で一方通行トンネルへと段階的建設が採用される場合がある。しかしながら、この計画は、夏休みや正月などの交通ピーク時の交通量を十分に吸収可能な広いトンネル幅を有している場合に限られる。また、安全性の面から許容可能な場合でも、できるだけ対面通行トンネルの建設は回避したい。市街地のトンネルにおいては、対面通行トンネルの建設はやめるべきである。

地下式インターチェンジ(出入口ランプ)では、事故が発生する可能性が高い。このため、設計は細心の注意を払う必要がある。照明設備は、ドライバーが直面する幾何構造上の変化やその変化点が強調される配置とすべきである。すなわち、ドライバーの視環境を考慮する必要がある。

出口ランプは、坑口から一定の距離を置いて設置されるべきである。 多くの事故の場合、特に負傷事故は、ランプがトンネルを出たすぐのところに設置されている場合に発生している。 用地的な制約がある場合、出口ランプとしてトンネル内に車線を追加することで十分対応できるはずである。

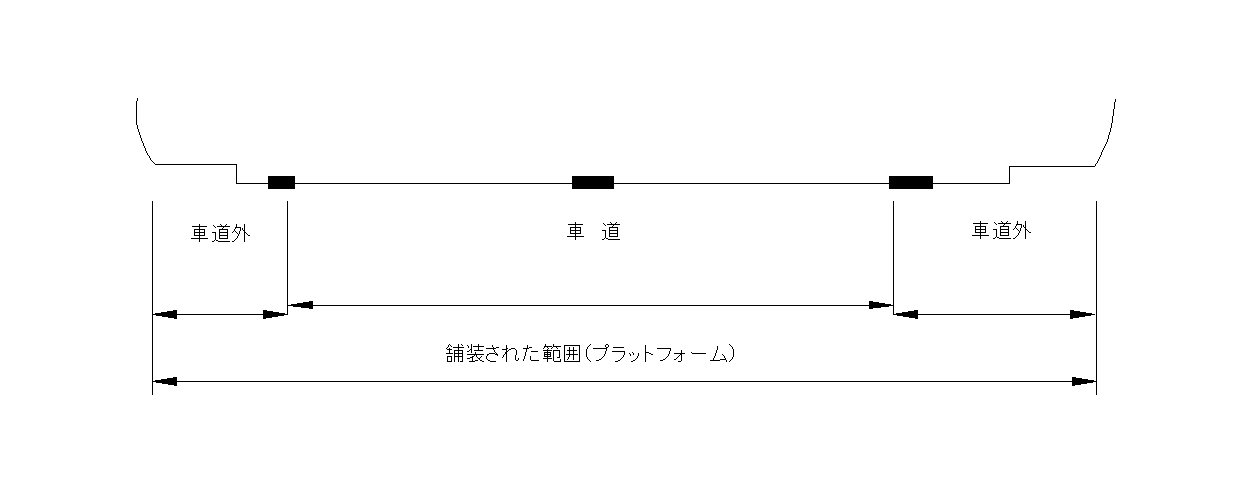

図6.4-1 幅員の例

用語は、以下のように定義する。

詳細については、レポート05.11.Bの第2章"用語"を参照。

良い管理を支援するために、道路は機能に応じて階層ごとに分類される。 最高位に分類される道路ネットワークとしては、トランスヨーロッパ道路網や米国の各州間を接続するインターステート高速道路などがある。 国道網は、各都市地域と国の経済中心地を結ぶ道路で構成されている。 地方道網は、地域の都市間の接続を担っている。 このネットワークや道路に必要な機能や要件は、速度や混雑度、交差点間の距離などで明確化されている。

ほとんどの国は、車道の幾何構造に関する独自の指針やガイドラインを有している。国際的なガイドラインの比較が レポート05.11.Bの第5章"通行レーンと車道" に示されている。

| 国名とガイドライン等の名前 | 設計速度または基準速度 (km/h) | 車線の幅 (m) | レーンマークの幅 (m) | 車道の幅 (m) |

|---|---|---|---|---|

| オーストリア RVS 9.232 | 80 - 100 | 3,50 | 0,15 | 7,00 |

| デンマーク (案) | 90 - 120 | 3,60 | 0,10 | 7,20 |

| フランス (CETu) | 80 - 100 | 3,50 | ? | 7,00 |

| ドイツ | 100 (26 T, 26 Tr) | 3,50 | 0,15 | 7,00 |

| ドイツ RAS-Q 1996 | 70 (26 t) | 3,50 | 0,15 | 7,00 |

| ドイツ RABT 94 | 110 (29,5 T) | 3,75 | 0,15 | 7,50 |

| 日本 | 80 - 120 | 3,50 | 7,00 | |

| 日本道路構造令 | 60 | 3,25 | 6,50 |

設計速度100 km / hのトンネル内の車線幅は、3.50メートル未満でないことを勧める。 道路トンネル内で速度制限(80km/hあるいは60km/h)を課する必要がある場合(すなわち、やむを得ない急カーブ、騒音問題、交通容量の限度、コスト削減などの理由)、車線幅を制限する(例えば3.25mまで狭くする)ことは、ドライバーが速度を減らすことに寄与し、速度制限に対する心理的な作用効果が期待できる。なお、このことは、頻繁な交通取り締まりと高い罰金をもって実施されるべきである。小型自動車のみが許可されたいくつかの都市部のトンネルでは、狭い車線が採用されており、カーブでは車線幅が狭いこと注意する標識を設置する必要がある。

詳細については、レポート05.11.Bの第Ⅴ章"車線と車道" 及び レポート05.12.Bの第7章"幾何構造断面"の7.1から7.5 を参照。

車道上の最小クリアランスは、通行を許可されている大型貨物車両の最大高さに舗装の不陸による車両の上下の動きを加味した高さが最小限必要となる。

最小クリアランスは、許可車両の最大高さに依存することから、国によって異なる。ほとんどの欧州諸国では大型貨物車両の最大高さは4.0 mである。特定の国(英国、米国)では、もっと高い車両の通行を許可している。:レポート05.11.Bの第7章”上方クリアランスの確保”に記載の表7.1を参照。

ジュネーブ条約は、大型貨物車両最大を4.3mまで許可しているが、欧州連合では最大4.00mとしている。大型貨物車両の垂直方向の動きを加味した0.20mの余裕を最大高さに加えることで、必要な最小垂直クリアランスは4.20メートル(4.50メートル)となる。

大型貨物車両のドライバーが快適に感じるようにするためには、これらの最小垂直クリアランスに、追加の余裕が必要である。 この快適さの余裕は、トンネル内設備との距離に関係している。快適性余裕を最小高さに加えたのが建築限界高さとなる。快適性余裕を0.30mとした場合、建築限界高さは4.50m(ジュネーブ条約4.80m、英国5.35m、アメリカフリーウエイ4.90m、他の高速道路4.30m)となる。

車道上に設置された設備の損傷を防ぐために、しばしばクリアランス余裕が追加される場合がある。

最後に、これらのクリアランス余裕は、トンネルアーチ部建設の施工誤差や舗装のオーバーレイなどを考慮する必要がある。 レポート05.11.Bの第 7章 "ヘッドクリアランスの確保 と レポート05.12.Bの第 7.8章 "垂直クリアランスを参照。

都市トンネルのように、高さをなるべく縮小しようとする設計については、分けて考える必要がある。

フランスでは十分な研究がなされ、"都市トンネルにおける高さを縮小した設計" (Routes/Roads 288-1995)の記事に掲載されており、以下の項目が示されている。

ここで使用される“車道”と“車道外域”について、相互の共通認識のために、これらの用語を定義つける必要がある。技術レポート 05.11.Bを作成したワーキンググループで、以下のように定義している。

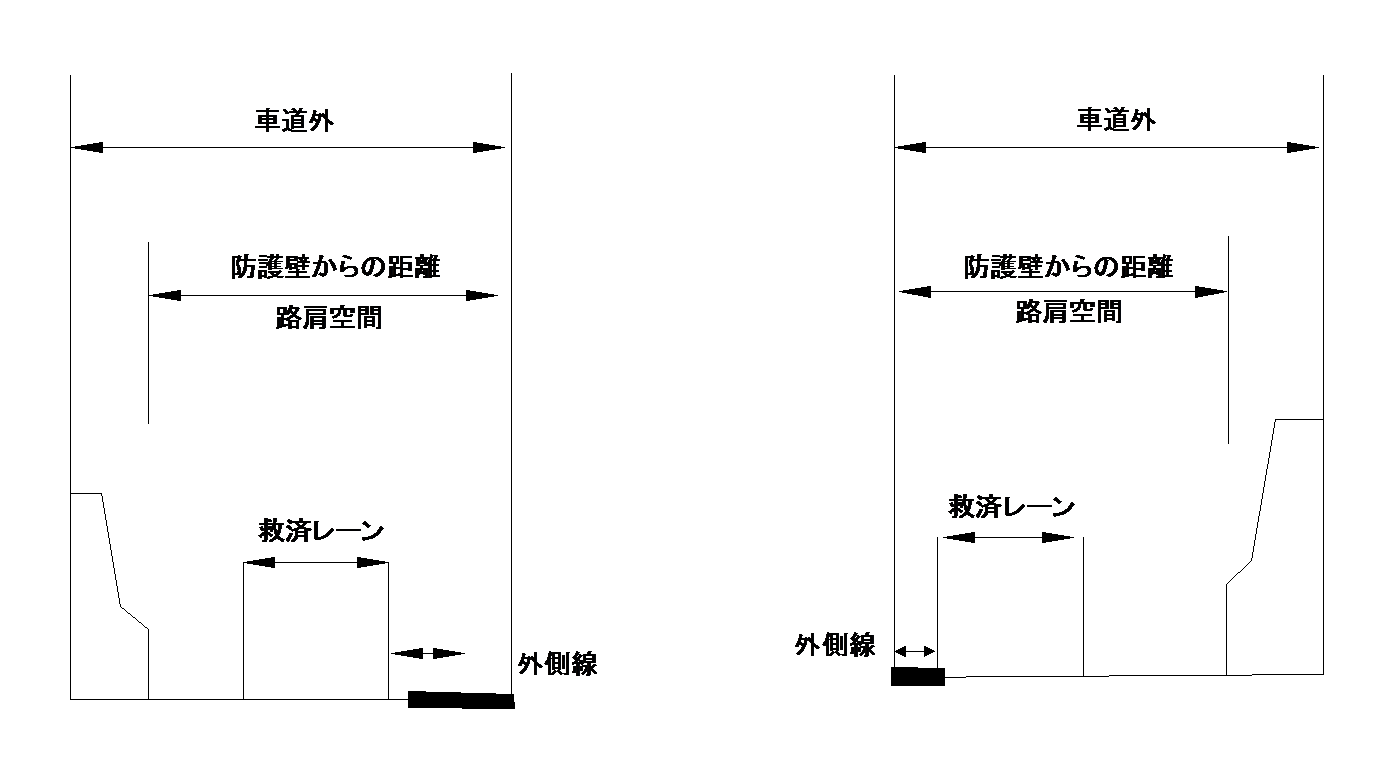

車道外域の構成要素は、国によって大きく異なるが、車道に関する定義や寸法等は、一般的に共通の認識として合意されている。緊急レーンは、緊急時に車両を駐車するための路肩空間に設置される。

緊急レーンは、通常は高速道路の明かり部に設けられている。 トンネル内の路肩空間は経済的な理由でしばしば制限される。 このため、故障車が走行車線にはみ出さず交通流を乱すことなく路肩空間内に駐車することを不可能にしている。

車道外域の形状は国によってまちまちで、一般的な規則や数値は存在しない。多くの国では、経済性を理由に、路肩空間の幅は、車両が駐車するには十分でない。 したがって、一定の間隔で非常駐車帯が設置されている。 しかしながら、ノルウェーとスペインの事例では、故障車の40%しか非常駐車帯を有効に利用していない。このことは、非常駐車帯が完全に緊急レーンの代わりとなるものではないことを意味している。詳細はレポート05.04.Bの第3章8-10節"故障" を参照。

路肩空間は、立ち往生した車を車道外に駐車可能なとなるスペースであるべきである。したがって、外側線から乗用車幅1.75mに運転者の乗り降り可能な幅0.50mを加えた2.45mの幅が少なくとも必要となる。

大型トラックが車道外に駐車する場合、レポート05.11.Bの第6章"車道外域" で説明されるように、幅(2.50 + 0.50 + 0.20 =)3.20 mが必要となる。

図6.6-1:車道外域の安全防護壁の典型的な配置

安全防護壁は、一般的に"トンネル側壁に衝突する車を安全に交通方向へ誘導する大規模構造物"とされている。 それは、トンネル側壁の衝突防止のために設置される柔軟なまたは壊れやすいビーム型構造を有する支柱タイプガードレールとは異なる。トンネルの場合には、側方距離を外側線の内側から監査路縁石全面、安全防護壁またはガイドレールの前面、またはトンネル側壁との内側間の距離とするかは疑問である。低い高さの監査路がある場合、トンネル壁面までの距離が適切な寸法であることが、一般的な認識である。 監査路がない場合は、安全防護壁の基礎まであるいは上部端までの距離を考慮する必要がある。

特に、トンネル内でドライバーは、物体を捉える時の眼球角度が小さな動きとなるように、側壁(または監査路、ガイドレールや安全防護壁)からある一定の距離があることを好む。 経験では、トンネル内の物体との距離が隣接する道路より小さいところでは、運転手はトンネル側壁から距離を保つためにコースを変更することが明らかとなっている。: レポート05.11.Bの第6章"車道外域" を参照。

外側線を横切る車が方向修正を適切にできない場合は、壁との衝突の影響を最小限に抑える必要がある。 これは、安全防護壁やガードレールを設置することで対策が可能である。 安全防護壁はガードレールより少ないスペースで設置できる。車両が小さい角度(鋭角)で安全防護壁に衝突する場合、走行方向へ再び復帰することができ、重大事故を防ぐ可能性がある。 車が大きな角度(鈍角)で安全防護壁に衝突した場合、結果はより深刻かもしれない。 ガードレールは、衝突した車両の方向修正/車線復帰として有効ではないが、鈍角での衝突に対しては、ダメージが少ない。このようなことから,路肩空間が狭い場合,安全防護壁が採用され,広い場合はガードレールが採用されている。

ガードレールは、たわみ空間を必要とするため、トンネルとして余分の幅が必要となることを意味する。このことは、多くの場合経済的な観点から現実的でない。 特に、速度制限がある場合、安全防護壁は有効である。さらに、メンテナンスが少なくすむ利点がある。