世界中で建設中もしくは計画中のトンネルが増え、また、既設トンネルの交通量が増加するに従い、トンネルの安全性の重要性は高くなってきている。トンネル内事故数は明り部に比べて少なく、トンネルはある意味では利用者にとって安全で予測しやすい走行環境かもしれない。しかしながら、大惨事が起きる可能性は非常に大きく、ひとたび災害が発生した際にはその注目度は非常に高い。

近代道路トンネルの安全性は包括的な各種対策によって確保されている。リスクアセスメント、安全性確認や災害対応手順などの十分に検討された一連の手段は、計画段階や設計段階、ひいては運用やトンネル改良時において利用可能であり、安全性確立に寄与するものである。

明り部に匹敵するトンネルの適切な安全性の確保は、大災害を未然に防ぐことに焦点をあてたトンネルの設計や運用,事故発生時の初期段階における自己救助やその後の緊急隊の効果的な活動を支援し,容易にすることによる被災の軽減を目指した構造的,総合的アプローチにより実現可能である。

過去のトンネル事故より重要な教訓が得られており、その詳細は過去のトンネル事故からの経験で述べられている。 これらトンネル事故は世界的にトンネル安全性に関する関心を高めており、後述のモンブラントンネル火災の調査報告により、多くの国が自国のトンネル安全基準やガイドラインを再点検するとともに基準等の更新を図っている。

国連欧州経済委員会(UNECE)はトンネル安全性に関するPIARC代表者を含む専門家グループを配置し、2001年にトンネルのあらゆる安全性を網羅した勧告を作成した。これら勧告は、トンネル安全性に関する国際基準の改善に貢献した。欧州では、欧州委員会が2004年にヨーロッパ道路網に位置するトンネル安全の最低要求指令を整備した。

欧州外の地域でも様々な取組がお行われている。米国では、トンネル安全基準(NFPA502)が過去のトンネル事故や研究に基づき更新されている。

欧州指令で定められたトンネル安全に関わる最低基準は欧州道路ネットワーク網に適用したものである。欧州諸国にとってトンネル安全に対する基準や要求は欧州指令より重いものかもしれない。そのような基準は、欧州指令の適用外と考えられる例えば都市部の特別なトンネル等、各国固有の状況により派生したものである。

道路トンネル運用に関するPIARC技術委員会は、各ワーキンググループにてとりまとめた各種レポートの発行等を通じトンネルの安全性向上に取り組んでいる。これら独自の活動や法整備に加えて、主に欧州における数多くのリサーチプロジェクトやテーマ別部会によりトンネルの安全原則に対する知識や理解に貢献するとともに、道路トンネルの安全には包括的なアプローチが必要であることをトンネル関係者に認識させている。これらの一般原則はマニュアルの一般原則で取り扱われ、包括的アプローチは安全性の要素と統合的なアプローチに記述されている。

トンネル安全をより理解させ改善するために行われている国際的な協働取組の詳細は以下の文献で取り扱われている。

これらの活動に加えて、PIARCは地下空間施設の安全運用に関する協会(ITA-COSUF)や地下空間協会(ITA)と国際的に協力して各々の経験や安全推進策について交流を行っている。

道路トンネルの安全への包括的アプローチの鍵は、安全基準を定め安全性の分析及び評価を、許容可能な安全性確立に係る費用と得られる投資効果を見比べて実施することにある。この評価の基本は,トンネルの安全管理に不可欠な手段であるリスクアセスメントであり、リスク評価に記述されている。

トンネルの安全性分析評価において特に重要で特視すべきはトンネル火災であり、火災安全のための基本原則と手段に記述されており、危険物車両輸送については危険物で取り扱われている。

トンネル安全管理の有効性を最大限高めるために、対策や決定的事象の取り扱い方、安全に関する一定かつ一貫性のある考え方を具備するために一定の手法が必要である。トンネル管理に重要な3つの主要手法は、安全に関するドキュメント、事故等に関するデータ収集・分析ならびに安全性の検証結果である。これらはいくつかの詳細を含めて安全手順に記載されている。

安全に関わる新しい要求や交通量の増加は、既存トンネルをアップグレードすることをに繋がっており、これにより既存のトンネルの安全性の評価と改善で吟味されている特定の問題を提起している。

この章は以下のC4委員会(2008-2011間)のワーキンググループ2のメンバーにより編集された。

日本語版は,市川敦史(東日本高速道路(株))が翻訳,真下英人(国土技術政策総合研究所)が校閲,日下敦((国研)土木研究所)が変換作業を担当した.

道路トンネルの安全管理は、トンネル内に危険物車両が顕著に多く、一連の事故事象が予測困難な人の行動に大きく左右される場合、非常に難題となる。(トンネル安全に係る人為的な要因参照) トンネルという体系を構成する全ての要素(インフラ、運用、緊急隊、道路利用者、車)を考慮した包括的なアプローチが必要となる。

要件評価の最初のステップは、安全目標を定義することにある。これらは通常、リスク分析・評価を通して定義されたリスクやトンネル固有特性を左右する安全条項について、国の法律や基準国家レベルで設定されるものである。リスク分析・評価における許容リスクについては本マニュアルのリスク評価で述べられている。

従うべき基本原則は、トンネル非常時に、道路利用者は自己避難することです。この非常時における自己避難段階の後に、消防隊および救助隊により,消火活動や自己避難できずトンネル内に残された利用者の救助が行われます。

安全目標は、様々な定義がありますが、PIARC、UNECEや欧州連合の活動において、以下のような広義な定義で合意されています。

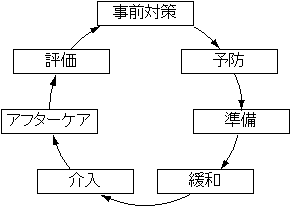

図 2.1-1:安全サークル

トンネルの包括的安全性(安全性の要素と統合的なアプローチ)は、次に述べる2つの目的に留意することが必要です。このようなアプローチは、図2.1-1に示すような緩和措置、介入から評価に至る防災の安全サイクルとして表わされる。安全目標と一般原則について、詳しくはレポート2007R07の第3章の一般原則に記載されている。安全性確立やリスク低減を実現するために必要な行動は次に述べるカテゴリーに分類される。

これらのトピックスに関する情報は、本マニュアルの関連する章に記載されている。トンネル安全対策の選択に関する一般的な情報は以下の資料に記載されている。

安全の計画とその実行には、最適な安全レベルの提供と合理的な建設及び管理コストの最適なバランスをとる必要がある。これには、安全性の要素と統合的なアプローチで取り扱われる包括的なアプローチが手助けになるかもしれない。

安全はすべての安全策を単に導入することではなく、予想されるリスク要因と安全策の調和により結果として確保されるものである。

国際的な基準、推奨やガイドラインの改善や制定伴い、トンネルの安全に関するあらゆる局面が考慮されたフレームワークが必要である。例えば、このようなフレームワークは以下のような主な要素を含んでいる。

これらの安全に関する要素はレポート2007R07の第5章“統合的アプローチを構成する要素”で説明されている。

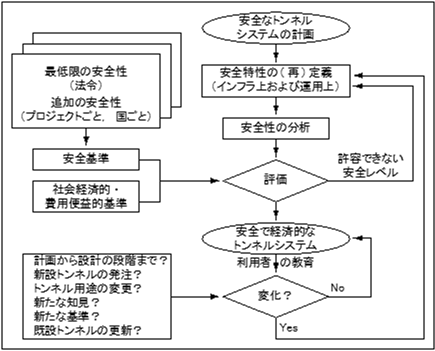

図 2.2.1:統合的アプローチ

統合的なアプローチは、新設トンネルの計画、設計、建設、管理段階や既設トンネルの改良段階のそれぞれの断面で、要求される安全水準を満たすためのフレームワークである。これは、右の安全手順に従った安全計画により実行されるべきである。

反対側の図は、新設もしくは既設トンネルの安全のための上記にリスト化した要素(レポート2007R07の第6章“結論”の図)からなる統合的アプローチの概略図を示している。

トンネル内事故に関する情報と過去の教訓はPIARC委員会の様々な報告書に述べられてきている。初期の報告書では、選択されたトンネルにおける故障、事故及び火災の統計調査、並びにこれら事象に対するトンネルの構造設計、設備設計や管理のガイドラインに関する教訓が取り扱われている。すなわち、トンネル設計における意思決定者及び技術者にとって非常に重要な集約データを示している。

モンブラントンネル、タウエルントンネル及びゴットハルトトンネルの事故(1999年と2001年)は、トンネル内事故の影響の大きさを世に知らしめるものであった。トンネル内事故が大事象となる可能性は低いが、ひとたび発生すれば犠牲者やトンネル損傷ひいては輸送経済に深刻な影響を与えることになる。

| 年 | トンネル名 | 長さ | チューブ数 | 死傷者 |

|---|---|---|---|---|

| 1978 | フェルセン(オランダ) | 770 m | 2 | 5人死亡、5人負傷 |

| 1979 | 日本坂(日本) | 2 km | 2 | 7人死亡、2人負傷 |

| 1982 | カルデコット(米国) | 1,1 km | 3 | 7人死亡、2人負傷 |

| 1983 | ピコリエ(ジェノバ付近、イタリア) | 660 m | 2 | 9人死亡、22人負傷 |

| 1988 | 境(日本) | 460 m | 2 | 5人死亡、5人負傷 |

| 1996 | イゾラデッレフェミン(イタリア) | 148 m | 2 | 5人死亡、20人負傷 |

| 1999 | モンブラン(フランス-イタリア) | 11,6 km | 1 | 39人死亡 |

| 1999 | タウエルン(オーストリア) | 6,4 km | 1 | 12人死亡、40人負傷 |

| 2001 | グレイナム(オーストリア) | 8,3 km | 1 | 5人死亡、4人負傷 |

| 2001 | ゴットハルト(スイス) | 16,9 km | 1 | 11人死亡 |

| 2006 | ビアマラトンネル(スイス) | 750 m | 1 | 9人死亡、6人負傷 |

より詳細な表は レポート05.16.B.の表2.1"道路トンネルにおける深刻な火災事故"に記載されている。

これら惨事は、トンネル事故を予防、防止するとともに最小限とする必要性を示している。これは、新設トンネルへの安全設計基準の適用だけでなく、より良い情報提供やトンネル利用者との情報提供収集による既設トンネルへの効果的管理やトンネル改良により達成される。 モンブラントンネル火災後の調査結果から導かれた結論は、この致命的な結果が次の要素で大幅に軽減されたかもしれないというものである。

モンブラントンネル、タウエルントンネル及びゴットハルトトンネルに関するトンネル諸元や事故の時系列、火災の進行やオペレーター、緊急隊及び道路利用者の行動を含む事故詳細は事故の教訓とともに、レポート05.16Bの第3章“最近の火災からの教訓”に記述されている。この教訓については本紙の表3.5にも要約されている。また、同様な情報はRoute /Roads 324“モンブラントンネル、タウエルントンネル及びゴットハルトトンネル火災の比較分析”(2004年10月)P24に記載されている。

1999年3月24日の事故後、モンブラントンネルはトンネル再供用に向けて大幅な改修が必要となった。換気システム見直しは大幅な復旧設計、規模見直し、自動運転化さらには実大規模の火災実験からなり、それらは、レポート5.16Bの付録12.2“モンブラントンネル改修”で参照できる。

高速道路トンネルの交通安全性と一般道トンネルとの安全比較および対面通行トンネルと一方通行トンネルの安全性比較にはレポート2009年R08の付録8 “2005年オ―ストリア統計的研究:トンネル安全性の比較分析 1999~2003年”を参照。

以前は、多くの国において道路トンネルの安全設計は規範的基準やガイドライにかなりの割合で依存していた。また、適切なガイドラインや基準が適用されていればトンネルは安全であるとみなされていた。

しかし、この規範的アプローチは、いくつかの欠点がある。

したがって、規範的アプローチに加え、リスクを基本としたアプローチ「リスクアセスメント」が特定のトンネルシステム(車、道路利用者、運用、緊急隊やトンネル構造を含む)とそれらの安全性への影響に対処するために使用できる。

特定のグループに属する人々へのみ有害となるリスク(社会的リスク)や特定の個人にとって有害となるリスク(個人リスク)、資産の損失、環境への影響、精神的価値など様々な種類のリスクが、リスクに基づくアプローチでは取り扱われる。一般的に、道路トンネルのリスク分析は、トンネル利用者の社会的リスク、つまりトンネル事故における年間あたりの死亡者数またはFN図に示される死亡者の頻度と結果の関係を表す曲線に焦点を当てて行われる。

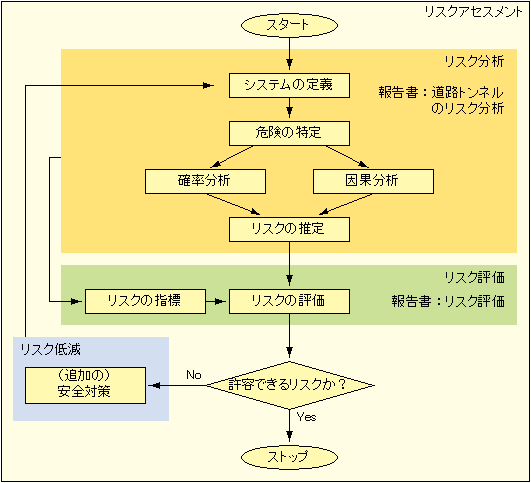

リスク分析は、潜在的な事故の連鎖や相互関係を分析する系統的アプローチであり、脆弱点を特定し対処可能な改善策を認識するものです。 リスク分析のプロセスは以下の3つのステップから構成される。

図2.4-1の簡略化したフローチャートは、リスク評価の主な手順を示している。

図 2.4-1:リスクアセスメントにおける手順の流れ

道路トンネルのリスク評価は、関連する影響因子とその相互作用を考慮した特定のトンネルに対する体系的で調和のとれた透明性のある評価を可能とする。リスク評価モデルは、単に経験に基づき達成されると想定できる考えよりもより明確な理解をもたらす。さらに、リスク評価は、リスク軽減に関する最良の追加安全対策を比較評価することができる。したがって、トンネル安全管理におけるリスク評価手法は、規範的な基準及びガイドライン要求の充足を適切に補足することができる。実際には、異なる種々の問題に対して異なる手法が存在する。

リスクモデルはできる限り現実に近づけ、また現実のデータに基づき実行されるように試みられるが、モデルは実際の出来事を完全に予測することは不可能であり、またいくらかの不確定要素やあいまいさが結果に含まれていることを考慮しなければならい。不確定要素を考慮すると、定量的リスク分析の結果は、規模のオーダーとしては正しいレベルであること、感度分析としては支持されるレベルであるというものである。相対比較(例えば現状のトンネル状態と参考とするトンネルの状態比較)によるリスク評価は、得られた結果の堅牢性を高めるかもしれないが、あくまでも参考としているトンネルに対する上での話であることを考慮すべきである。

リスク分析手法の基本原理と重要要素は次のレポートに記載されている。技術レポート2008R02「道路トンネルのリスク分析」

このレポートは実践手法とケーススタディ集の調査結果を含んでいる。

リスク評価のさまざまなアプローチが新しいレポートでは紹介、議論されている。“道路トンネルのリスク評価の最新の実習”。このレポートは最新のリスク分析を含んでおり現在完成している。

道路トンネルにおいて想定されるリスクが多くある中で、自動車火災は稀ではなく、適切な対処がなされないと明かり部の火災と比べトンネル内火災がもたらす影響は多大であることから、特に注目されるものである。このような理由から、いくつかのPIARC報告書は道路トンネル火災の安全の問題を取り扱っている。

トンネル特性の詳細に関連するこれらレポートに含まれる情報の一部は、このマニュアルの関連する章に記載されている。

しかしながら、火災安全対策が一般原則に基づいて定義される前に、トンネル火災の基本情報と研究手法は利用可能である必要がある。これらは、この節で取り扱われている。

上記一般原則で記載された道路トンネルの安全目標に基づき、火災と煙制御に次のさらに明確な目的が提案されている。

これらの目的は、レポート05.05BのⅠ節“火災と煙制御の目的”で説明されており、火災状況下における制御継続性の基準に関する詳細な議論も含まれている。また、補足的な手引きについては、レポート05.16Bの2節“トンネル火災の安全概念”に含まれている。

リスク評価し基本設計に必要なデータを提供することを手助けするために、火災の頻度に関する情報と火災想定シナリオがレポート05.05BのⅡ節“火災リスクと火災想定”で提供されている。人命安全を考慮した火災想定は一般に一定若しくは時間とともに変化する自動車タイプ(例えば1台または複数の乗用車もしくは大型貨物トラック)により想定される放熱率や積載荷物量により定義される。火災想定の選択の手引きはPIARCレポート“道路トンネル火災想定の特性”で入手可能である。

トンネル火災時の煙の挙動を理解することは、トンネル設計時および運用の段階においても重要である。この理解により、換気設備の方式や規模、非常時の換気運転並びに火災時におけるオペレーターや緊急隊の安全な対応を構築につながる対応手順を左右することになる。このトピックスに関する詳細な議論は、レポート05.05BのⅢ節“煙の挙動”と火災進行時における異なるパラメーター(交通、火災規模、換気条件、トンネル形状)の影響に関する詳細分析レポート05.16Bの1節“火災初期段階における煙と放熱進行の基本原理”で行われている。

科学者、設計者を支援する、トンネル火災安全研究に利用可能な基本(実物および小規模模型実験結果)及び高度(コンピュータシミュレーション)技術に関する包括的記述はレポート05.05BのⅣ節“研究手法”で確認できる。

危険物は、工業生産だけでなく日常生活にとって重要であり、輸送は不可避である。しかしながら、これら危険物はひとたび事故にて流出されると、それが明り部であろうとトンネル内であろうと甚大な危険をもたらす可能性があることは認識されている。危険物を巻き込んだ事故の発生はまれであるが、沢山の犠牲者や物損さらには環境被害をもたらすだろう。安全な輸送を確保するためには特別の対策が不可欠である。これらを背景に、危険物の輸送はほとんどの国で厳しく規制されている。

トンネル内事故は、閉鎖環境がゆえに深刻な結果をもたらす可能性があり、危険物輸送は特有の課題を生じさせる。よって、次の質問は検討対処されるべきである。

1996年から2001年にかけて、経済協力開発機構(OECD)お呼びPIARCは、上記質問に対する合理的な回答を導き出すための重要な共同研究プロジェクトを実施した。OECD2001年出版パリ ISBN92-64-19651-X “道路トンネル危険物輸送、トンネルの安全性”。次のパラグラフはこのプロジェクトのアウトプットと今後の課題を要約している。

OECD/PIARC共同研究プロジェクトの最初のステップは、トンネルを含む危険物道路輸送に関する国際的な調査である。

全ての調査対象国は、危険物の道路輸送に一貫した規制を保有しており、これら規制は世界の大部分において標準化されていることが調査より分かっている。例えば、 ADR (道路危険物の国際輸送に関する欧州協定)は、欧州とロシア連邦のアジアに属する地域で使用されている。アメリカとカナダのほとんどの州では、国連モデル規制に準拠した規則に従っている。オーストラリアや日本は独自の規制を持ち、オーストラリア規制は国連方針と整合している。

対照的に、調査はトンネル危険物輸送に関する規則の多様性も浮き彫りにしている。トンネルに適用される規制は、国により異なるばかりか同じ国内でもトンネルにより異なっている。この規制のバラつきは、危険物輸送を司る組織にとって問題であり、規制を侵す危険物車両を多く生じさせることになる。

共同プロジェクトの一環として、OECDとPIARCは、規制の和合化について提案を行った。この提案は、さらに国連欧州経済委員会(UNECE)により進展され、2007年に欧州で実行に移され、さらなる改訂が ADR により行われた。

この和合化は、トンネル内で多数の犠牲者やトンネル構造に甚大な損傷を与える危険事象は大別すると3種類あるという前提に基づいており、それら危険の影響を軽減させ、軽減措置の有効性を高めるために次のようにランク付けできる。(a)爆発、(b)有毒ガスまたは揮発性有毒液の流出、(c)火災。また、トンネル内危険物輸送制限は、A~Eで表わされる5つのカテゴリーに該当するように割り当てられている。

| カテゴリ ー A | 危険物の輸送のための制限なし |

|---|---|

| カテゴリ ー B | 非常に大規模な爆発につながる可能性のある危険物輸送の制限 |

| カテゴリ ー C | 非常に大規模な爆発、大爆発や大規模な毒性物質の流出につながる可能性のある危険物輸送の制限 |

| カテゴリ ー D | 非常に大規模な爆発、大爆発、大規模な毒性物質の放出または大規模な火災につながる可能性のある危険物輸送の制限 |

| カテゴリ ー E | すべての危険物の制限(非常に限られた危険性を持つ5つの物質を除く) |

このトピックに関する詳細は以下のウェブサイトで入手できる。

トンネル内の危険物通行を禁止することがリスクを排除するものでなく、また全体リスクが高くなくかもしれない迂回(例えば人口密集した都市部に迂回)により事態を悪化させる。これにより、OECD/PIARCの研究プロジェクトは、トンネル危険物輸送の許可/制限の判断は、様々な代替案との比較に基づき行われるとともに、トンネルルートのみならず明り部のルートも考慮して決定されるべきであることを推奨している。

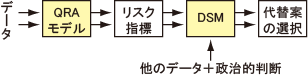

合理的な意思決定のプロセスは、以下の図に示される構造として提案された。最初のステップは、定量的リスク分析(QRA)に基づく目標リスク指標を生成することである。最終ステップは、経済性やその他データ並びに意思決定者の政治的選択(例えばリスク回避)を考慮することである。これらの最終ステップは、意思決定支援モデル(DSM)に基づき行われることができる。

図 2.6-2:合理的意思決定のプロセス

OECD/PIARCプロジェクトは、QRAモデルやDSMを開発している。QRAモデルは、現在多くの国で使用されている。QRAモデルはリスク分析モデル(定義については2.4章参照)に基づいており、また、そのモデルは社会リスク(トンネル利用者とトンネル近隣住民人口のF-N曲線)だけでなく、個別リスク(トンネル近隣住民のため)、さらにはトンネル本体および環境への影響の指標を表わす。また、モデルは明り部の道路のみならずトンネルにも適用可能で、さまざまな迂回ルートとの比較も実施可能である。このモデルは5つのトンネルカテゴリ(カテゴリDとEは類似なリスクを生じさせるので区別されない)を対象とした13の事故シナリオに基づいている。このモデルはPIARCより購入可能であり、詳しくはウェブサイトで説明されている。

追加情報およびアプリケーションの適用事例は、次のPIARC参考文献で確認することができる。

OECD/PIARC共同研究プロジェクトには、危険物輸送を許可しているトンネルにおける危険物関連事故の結果や確率を減少させる対策の調査検討も含まれている。

初めに先端技術が確証され、適用可能なすべての手法が識別および叙述される。手法のほとんどはマニュアルPart2の6-9章に記述されている。次に難題ではあるが、危険物に応じた対応手法に関して投資効果を評価する試みがなされる。コストは、特定のトンネルプロジェクト毎に異なることから詳細に吟味されることはなく、個々のプロジェクトで個別に検討される。評価の焦点は、手法の有効性にある。

(上記に示す)プロジェクトに対して開発されたQRAモデルにおいては、いくつかのリスク低減手法が考慮されている。これらは“先天的”手法と呼ばれている。これら手法個々または組み合わせの有効性は、対策の有無でモデルを実行されることでその結果を比較し調査することができる。数多くの試験が実施されたが、対策の有効性は個々の事故ケースに依存するため、一般的に有効な対策は導かれていない。したがって、対策の有効性は、各プロジェクトに依存する。

他の“非先天性”手法の有効性評価はさらに困難であり、沢山の手法を考慮した手法が提案されている。詳細については、第7章のOECDプロジェクトレポート(リスク低減策)で確認できる。

道路トンネルの安全性を確保するために必要な構造的、技術的および組織的な対策は、事故を可能な限り防止し、またその影響を最小限にとどめるようなものに位置付ける必要がある。 トンネルの安全レベルは、4つの主要(道路利用者、インフラ、車および運用)のグループにまとめることができる多種多様な要因とその程度により影響を受ける。

安全性を担保する対策のほとんどは、上記の影響要素に関連しており、不適切な道路利用者の行動や、不適切な設備の設置や運用、自動車故障等により生じる危険を防止または軽減することを目的としている。 レポート2009R08の第1章“トンネル安全管理にはなぜ手段が必要か?”を参照。

上記のすべての安全対策は、効果的なトンネル安全管理に基づき組み合わせられるべきである。トンネル安全管理の効果を最大限発揮するため、すべの安全問題に対する戦略を支援し、重要な意思決定を行い、また一定かつ追従性のある特定の手段が必要である。トンネル安全管理の3つの重要な手段を以下に説明する。

安全書は、安全管理に重要であり、トンネルに応じて編集されるべきである。この書類に対する要求は、トンネルのライフサイクル断面(計画設計段階、試験調整段階、運用段階)により異なる。設計段階においては、安全書はトンネル構造、交通量予測に関し言及し、運用段階においては危険物輸送に対する非常時の対応計画や対策が重要としている。取り扱う情報の深さは、プロジェクトの進捗に伴い増える。安全書は、トンネル構造の変更、交通量や運用面の経験からの発見等(例えば大惨事の分析や安全訓練等)を含めて継続的に見直されまた改善されるべきである。 詳細については、レポート2009R08の第2章“道路トンネル安全書”で参照可能である。

事故データの収集および分析に関する詳細はレポート2009R08の第3章“道路トンネル事故に関するデータ収集および分析”で取り扱われており、トンネル安全対策の向上のためのリスク評価に不可欠なものである。これらは、2重のプロセスから成り、特定のトンネルを対象としたリスク分析のための入力データからはじまり、法的義務を満たすよう国または世界レベルの分析レベルへの展開に至る。特定の事故の評価は、操作手順や安全システムの反応を最適化することと同程度にトンネルの特定危険を見出すことにも役立つ。実際の事故の分析と同様に安全訓練から得られたデータの分析も、実際の状況下における事故のマネジメントの経験を得ることに役立つ。

技術レポート2009R08の第4章“道路トンネルの安全点検”で説明されている安全点検は、現状のトンネル安全性を法に照らし合わせて(例えば欧州指令)、もしくは許容リスクレベルを犯しているかを評価するための手段である。PIARCは、欧州指令2004/54/ECを基本とした安全点検に関する安全責任の連鎖とそれに携わる関係者の責任に明確化を説明する組織的事業計画を確立した。また、安全点検(トンネル本体、システム、安全書及び現行の手順、トンネ管理組織、訓練や品質保証)の内容と各必要な行動ステップや点検のための必要な準備を含んだ包括的ロードマップを提案している。

道路トンネル(モンブラントンネル火災1999年、タウエルントンネル火災1999年、ゴットハルトトンネル火災2001年)における大惨事の結果、既設トンネルの安全基準に対する特別な関心が高まった。既設トンネルは、安全性向上のための改修の必要性を評価決定するために、特定のアプローチや手段が必要である。実質的な調査研究は、これらトンネル大火災事例を追究し、多くの既設トンネルが道路利用者に対して安全環境を確実に提供するためには追加の特定対策が必要であることを論証した。過去に改良がおこなわれた場合においても、安全基準自体の見直しも既設トンネルは最新の安全基準を満たすとは限らない。

これら事故とその後の研究は、設計者やオペレーター、管理責任者にいたる関係者までトンネルの危険性を認識させた。安全性向上はトンネル本体や設備を単に改良することではなく、安全管理体制を明確にし安全手続きを適合させることが必要である。

既設トンネルの安全性評価では、トンネル環境(交通量、危険物輸送、周辺地域の建設工事等でこれらがトンネル改良を誘発する要素)を変えることについて特別な注意が必要である。

評価し改修計画を準備するための体系的アプローチは、主に次の2つのタスクとして提案されている。

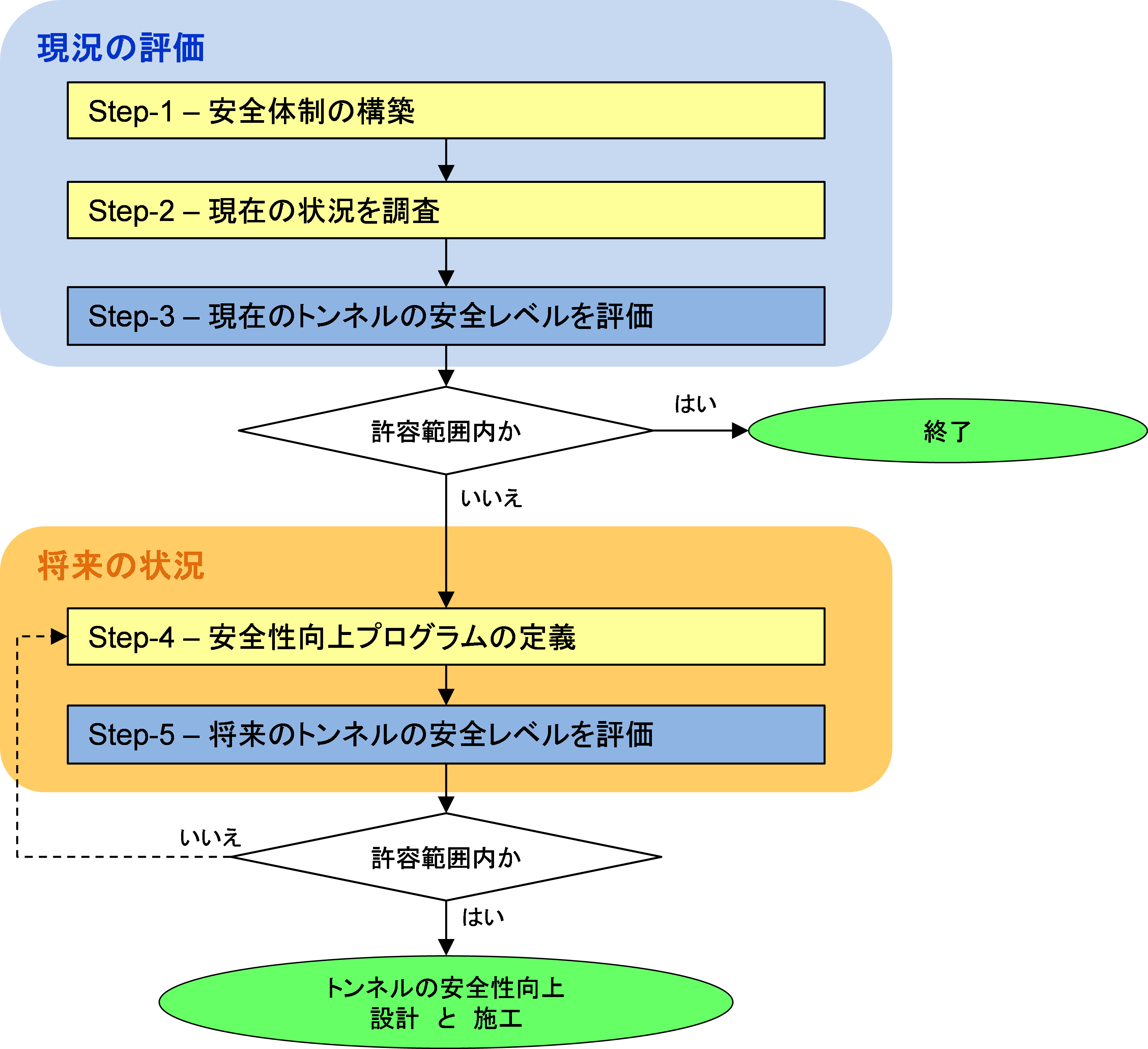

運用を行っているトンネルに適した改修プログラムを準備する多段階プロセスは以下のフローチャートにとりまとめられている。このチャートは、様々なステップとそれぞれのアウトプット間の関係を示している。

図 2.8-1 :多段階プロセスのフローチャート

詳細に述べると、各ステップの内容は、個々のトンネルの固有条件、環境もちろん特定の慣例に適合されるものである。

トンネル状況に応じて、分析により既に求められる安全レベルに達することが証明されれば参照照合すべき状態との簡単な比較により、手続きはステップ3の後に終了する。既に改修を終えたトンネルについては、ステップ3が手続きの最終である。改修されていな場合は、ステップ3は、トンネル閉鎖バリア、信号機または交通誘導手法のような本質的でない措置により安全性を早急に改善する緊急緩和措置の必要性を示すことになるかもしれない。 いくつかのケースでは、そのような対策は要求される安全レベルを得るのに十分かもしれない。

より実質的な作業が必要な場合は、一時的な運用管理条件の変更が、一時的なトンネル安全性を高める手段として有効かもしれない。

運用を行っているトンネルの改修準備は、技術課題、安全手法、実行コスト並びに工事段階の制約条件の組合せを調整する反復プロセスである。したがって、ステップ4及び5が方針決定に影響を与える全ての適切な要素を考慮した改修計画を得るために、何度も繰り返される理由である。設計についてはステップ5の後に行われる。

新しいレポート“既設道路トンネルの安全性評価と改善”は、この多段階手続きの各ステップについてのガイドラインから改善プログラムの定義にまで言及している。

既設トンネルの典型的な弱点(安全性の欠陥)が示されている。さらに、欧州の既設トンネルのケーススタディは、改修工事や改善対策として採用された戦略について説明している。