Os túneis, concebidos inicialmente para transpor um obstáculo (em geral uma montanha), têm vindo a tornar-se cada vez mais complexos, nos últimos anos, incorporando equipamentos (incluindo sistemas de ventilação) e métodos de exploração de complexidade crescente. Esta exploração inclui a implementação de sistemas de controlo e de supervisão capazes de tratar dezenas de milhares de itens a controlar e de lidar com ambientes de gestão cada vez mais sofisticados.

Figure 1.0 : Incêndio do túnel de São Gotardo

Na sequência das catástrofes dos túneis do Monte Branco, Tauern e Gotardo em 1999 e 2001, foi reforçada a necessidade de serem tidos em consideração todos os aspetos relativos à segurança no seu conjunto. Tal facto conduziu à integração, logo desde a fase de projeto, de especificações mais restritivas, que têm um impacto importante a nível da engenharia civil e dos equipamentos específicos requeridos para túneis.

Em geral, os túneis são considerados obras “dispendiosas e com riscos”, tanto na fase de construção como na fase de exploração. Esta “imagem” torna alguns países muito relutantes quando ponderam a construção de um primeiro túnel para a respetiva rede rodoviária ou ferroviária.

Com vista a ultrapassar tal relutância, torna-se, portanto, cada vez mais necessário dominar o conhecimento dos custos de construção e exploração, do controlo dos riscos (principalmente durante a fase de construção), da minimização dos acidentes ou incêndios durante a exploração e da otimização das estruturas do túnel em cada uma das fases de projeto, construção e exploração. Este controlo de riscos e custos é particularmente premente dados os atuais formatos de contratação e financiamento da construção de túneis, que recorrem cada vez mais à utilização de modelos de “Concessão”, “Conceção/Construção” ou “Parceria Público-Privada”.

O capítulo Questões estratégicas deste Manual tem por objetivos:

O Capítulo não pretende constituir um manual detalhado das ações exigidas aos responsáveis pelos túneis, ou das disposições técnicas a adotar pelos projetistas ou das tarefas a desempenhar pelos operadores para assegurarem a segurança e conforto nos túneis. Em particular, o Capítulo 1 não tem como objetivo ser um manual de projeto. O único objetivo deste capítulo consiste em sensibilizar o leitor para determinadas questões, de forma a facilitar a abordagem e compreensão deste domínio complexo, com a expetativa de lhe permitir evitar muitos erros possíveis associados à exploração de túneis e de lhe permitir aperceber-se das possibilidades de otimização.

A Secção Um túnel é um sistema complexo apresenta o “sistema complexo” que o túnel constitui e enumera os principais interfaces dos subconjuntos Engenharia Civil, Ventilação e Segurança;

A Secção Projeto geral de um túnel (túnel novo) apresenta os elementos fundamentais que devem ser considerados na elaboração do projeto de um túnel;

A Secção Renovação – melhoria dos túneis existentes diz respeito à renovação e reabilitação de túneis existentes e em exploração;

A Secção Etapas da “vida” de um túnel analisa as várias fases do ciclo de construção e do ciclo de vida e sublinha as ações chave em cada uma destas fases;

A Secção Custos de construção, operação, modernização – aspetos financeiros clarifica questões relativas aos custos de construção, exploração e renovação, bem como as principais questões específicas dos modos de financiamento;

A Secção Regulamentações - Recomendações descreve as principais recomendações, instruções e regulamentações publicadas por uma série de países na Europa e no resto do mundo.

A secção Redes Viárias Subterrâneas Complexas é um estudo de casos de túneis complexos e apresenta numerosas monografias.

Este documento foi redigido por Bernard Falconnat (Egis, França), representante francês no Comité de Exploração de Túneis Rodoviários e membro do Grupo de Trabalho 5.

A versão original, em francês, foi revista por Didier Lacroix (França) e Willy De Lathauwer (Bélgica – representante da ITA no comité).

A versão em inglês foi revista por Lucy Rew (Egis, França) e Fathi Tarada (Reino Unido).

Maria Dourado e Leonor Silva (Instituto da Mobilidade e dos Transportes, Portugal) efetuaram a tradução para português e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (Portugal) verificou e validou a tradução.

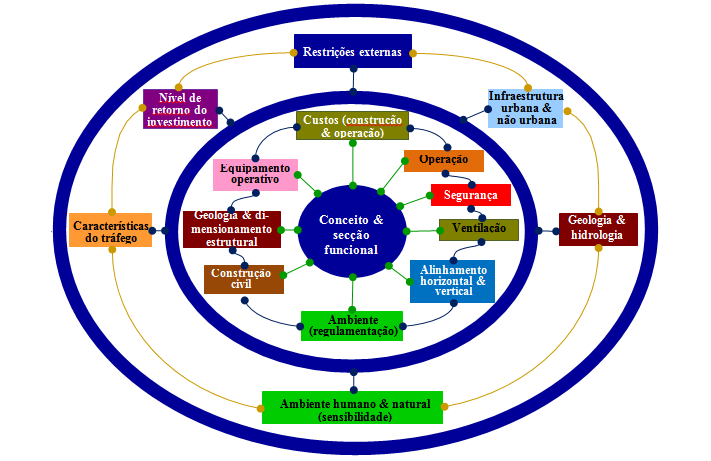

Um túnel constitui um “sistema complexo”, resultado da interação de um número elevado de parâmetros. Estes parâmetros podem ser agrupados em subconjuntos. No gráfico abaixo (fig. 1.1-1) estão representados os principais subconjuntos.

Todos estes parâmetros são variáveis e interativos, dentro de cada subconjunto, e entre os vários subconjuntos.

A ponderação relativa dos parâmetros e o seu caráter variam de acordo com a natureza de cada túnel. Por exemplo:

Fig. 1.1-1: Esquema dos principais subconjuntos do "complexo sistema de um túnel"

Nota 1: as ligações são múltiplas e frequentemente reversíveis – o conceito geral do túnel e a secção funcional estão posicionadas no centro da figura. Podem ser concebidos diagramas similares posicionando outros fatores no centro da figura.

Note 2: o primeiro círculo representa os “domínios técnicos”. Alguns domínios abrangem vários aspetos:

Nota 3: o segundo círculo representa o “contexto” em que o projeto será desenvolvido. Alguns elementos abrangem vários aspetos:

O projeto de um novo túnel (ou a reabilitação e beneficiação de um túnel existente) exige a consideração de um grande número de parâmetros. A árvore de decisão referente a estes parâmetros é complexa, e requer interventores pluridisciplinares com grande experiência. A sua intervenção deve iniciar-se o mais cedo possível, pelas seguintes razões:

Cada túnel é único e é necessário desenvolver uma análise específica adaptada a todas as condições específicas e particulares. Esta análise é fundamental para a obtenção das respostas apropriadas e para permitir:

Não existe uma “solução mágica”, e um simples processo de “corte e colagem” é quase sempre inadequado.

O projeto e a otimização de um túnel requerem:

Nos parágrafos que se seguem são enunciados vários exemplos que demonstram a complexidade, a interatividade bem como o caráter iterativo e “circular” da análise.

Estes exemplos não são exaustivos. Têm como único objetivo sensibilizar o leitor para as matérias e permitir focar as reflexões especificamente em cada túnel.

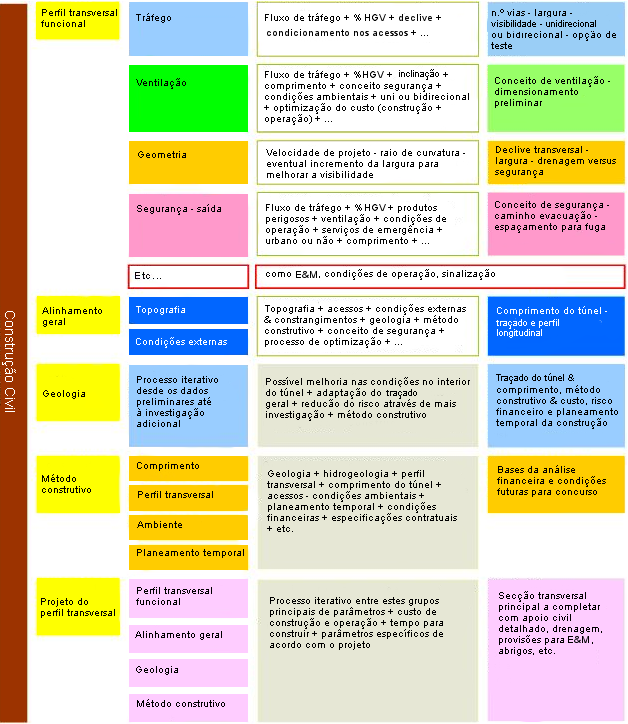

O quadro 1.1-2 abaixo apresenta, a título exemplificativo, os principais parâmetros relativos aos aspetos referentes à engenharia civil:

Quadro 1.1-2 : Principais parâmetros referentes a engenharia civil

As interações entre parâmetros são numerosas e frequentemente ligadas por ligações circulares, tendo em consideração as sobreposições entre os vários parâmetros.

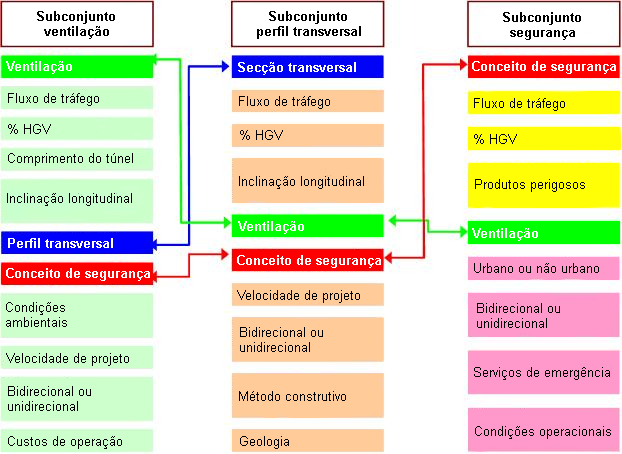

O exemplo abaixo (Quadro 1.1-3) refere-se às interações entre a ventilação, o perfil transversal e a segurança:

A figura revela diversos parâmetros comuns a várias colunas (ver linhas) que criam interações circulares entre vários subconjuntos de parâmetros. Estas interações relacionam-se através de funções complexas, tornando praticamente impossível uma resolução puramente matemática do problema, pelo que tal resolução requer a definição de uma hierarquia entre os vários parâmetros, seguida da consideração de hipóteses para os parâmetros de hierarquia superior. Esta hierarquia difere de um projeto para outro, como se exemplifica:

O processo de resolução é iterativo e assente num primeiro conjunto de hipóteses, como os exemplos anteriores mostram. Este processo requer grande experiência transversal e multidisciplinar por parte dos engenheiros, que possibilite que sejam tidos em consideração os aspetos relevantes do projeto, com vista a obter uma melhor seleção das iterações sucessivas e a garantir a melhor otimização do projeto, de acordo com o nível de serviço e de segurança exigidos.

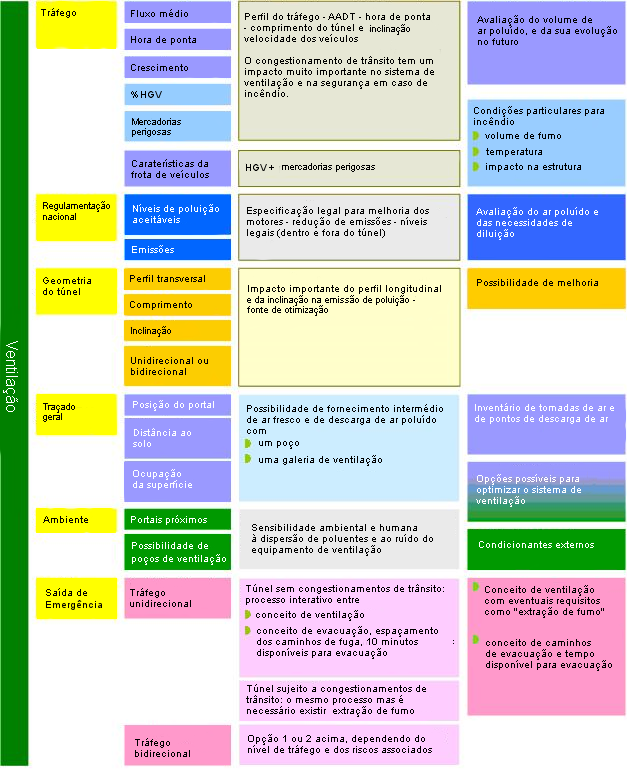

O quadro 1.1-4 apresenta um exemplo dos principais parâmetros referentes aos aspetos relativos à ventilação. Este quadro não é exaustivo.

Tal como no que se refere à “engenharia civil”, as interações entre parâmetros são numerosas. Os parâmetros estão também sujeitos a relações circulares.

O modo de resolução dos problemas é semelhante ao delineado acima para a "engenharia civil".

Quadro 1.1-4 : Principais parâmetros que influenciam a ventilação

Estes parâmetros não constituem parâmetros fundamentais para a definição da secção funcional, com exceção de:

Os "Equipamentos de exploração" constituem, por seu turno, parâmetros essenciais para o dimensionamento dos edifícios técnicos nos portais de entrada, de postos de transformação subterrâneos, do conjunto de espaços técnicos subterrâneos e dos diversos nichos. Frequentemente necessitam de disposições específicas no que se refere à temperatura, à climatização e à qualidade do ar.

Constituem, igualmente, parâmetros importantes em termos do custo de construção, exploração e manutenção.

Os "equipamentos de exploração" constituem parâmetros essenciais no que se refere à segurança nos túneis. Devem ser projetados, construídos e conservados tendo em atenção os seguintes objetivos:

Fig. 1.1-5 : Fatores que afetam a segurança

As condições de segurança num túnel resultam de muitos fatores, tal como apresentado no capítulo 2 deste Manual. Para garantir as condições de segurança, é necessário tomar em consideração todos os aspetos do sistema constituído pela própria infraestrutura, bem como a sua exploração e intervenção, veículos e utentes (Fig. 1.1-5).

A infraestrutura é um parâmetro essencial do custo de construção. Contudo, se as seguintes disposições essenciais não forem tidas em consideração em paralelo, é possível investir massivamente na infraestrutura sem melhorar as condições de segurança:

Os parâmetros relativos à segurança podem afetar o projeto de um túnel em maior ou menor grau. Nos quadros abaixo são apresentados alguns exemplos.

Nota: Os quatro quadros abaixo referem-se aos quatro campos principais representados na Fig. 1.1-5.

A coluna 3 especifica as principais razões ou causas de influência.

Um túnel constitui um “sistema complexo”, pelo que se pode concluir especificamente que:

A abordagem parcial dos problemas é, infelizmente, ainda bastante frequente, devido à ausência de uma “cultura de túneis” suficiente por parte dos vários intervenientes na fase de conceção.

O domínio deste sistema complexo é difícil mas essencial, de forma a:

De forma paralela, o controlo deste sistema complexo contribui frequentemente para a otimização técnica e financeira do projeto, definindo claramente e desde uma fase inicial as funções a assegurar e suportadas num processo de «engenharia de valor».

A tomada em consideração, desde o início do projeto, das principais questões relativas:

constitui uma abordagem eficaz para a resolução desta equação complexa.

A secção 1.2 refere-se ao projeto de novos túneis. Os estudos relativos à reabilitação e melhoria de segurança de túneis em exploração são apresentados na Secção Renovação – Melhoria

A conceção do traçado em planta e em perfil longitudinal de um troço de estrada ou autoestrada que inclua um túnel constitui a primeira fase fundamental na criação de um novo túnel, à qual raramente se concede a atenção suficiente.

A consideração de um túnel como um “sistema complexo” tem de ter início na fase primordial da conceção do traçado geral, o que raramente se verifica. É, contudo, nesta fase que as otimizações técnicas e financeiras se revestem de maior importância.

É essencial mobilizar, desde a fase inicial do projeto, uma equipa multidisciplinar constituída por especialistas e projetistas muito experientes, capazes de identificar todos os problemas potenciais do projeto, não obstante as informações preliminares serem inevitavelmente incompletas. Esta equipa terá de ter capacidade para tomar boas decisões face às escolhas essenciais e para, posteriormente, consolidar estes elementos de forma progressiva e à medida que a informação adicional seja disponibilizada.

O objetivo desta secção não é definir as regras relativas à conceção do traçado de túneis (na Secção Regulamentações são referidos manuais de projeto de vários países), mas, essencialmente, sensibilizar os donos de obra e os projetistas para a necessidade de uma abordagem global e multicultural, logo desde as fases iniciais dos estudos, e para a importância da experiência, que é crucial para o sucesso do projeto.

Nestes países, constata-se uma certa apreensão dos donos de obra e dos projetistas em relação aos túneis. Geralmente preferem “traçados acrobáticos”, atravessando montanhas, com inclinações acentuadas, muros de contenção elevados ou viadutos muito longos, e, por vezes, grandes trabalhos de consolidação (muito dispendiosos e nem sempre eficazes ao longo do tempo), de forma a atravessar zonas com taludes instáveis.

Numerosos exemplos de projetos incluindo túneis e variantes de traçado concebidos no âmbito de uma abordagem global do “sistema” quando comparados com abordagens que rejeitam sistematicamente a construção de túneis demonstram que:

A assessoria por parte de um perito externo permite mitigar a insuficiência ou a ausência de “cultura de túneis” e melhorar o projeto de forma significativa.

O conceito de "sistema complexo" raramente é integrado a montante, em detrimento da otimização global do projeto. Muito frequentemente, a “geometria” da nova infraestrutura é fixada por especialistas em traçado, sem qualquer integração do conjunto de restrições e de componentes do túnel.

Contudo, é essencial que todos os parâmetros e interações acima descritos no parágrafo 1.1 sejam tomados em consideração desde esta fase, designadamente:

O perfil transversal funcional constitui a segunda fase principal do projeto de um túnel, após a seleção do traçado. Tal como na primeira fase, a abordagem “sistema complexo” deve ser tomada em consideração de uma forma muito cuidadosa, iniciada o mais a montante possível e conduzida por uma equipa multidisciplinar experiente. Todos os parâmetros e interações descritos no Um sistema complexo deverão ser considerados.

Esta segunda fase (perfil transversal funcional) não é independente da primeira fase (traçado), e deve obviamente incorporar as disposições daí resultantes. As duas fases são interdependentes e estreitamente ligadas entre si.

Adicionalmente, conforme mencionado acima no parágrafo 1.1.2.2, os processos referentes às duas primeiras fases é iterativo e interativo. Não existe uma abordagem matemática direta que dê uma resposta única à análise do “sistema complexo”. Não só não existe uma resposta única como o número de boas respostas é limitado e o número de más respostas é grande. A experiência da equipa multidisciplinar é essencial para que seja encontrada uma boa solução rapidamente.

Os exemplos acima referidos no parágrafo 1.2.1 demonstram que as disposições referentes ao "perfil transversal funcional" podem ter um forte impacto na conceção dos traçados em planta e em perfil longitudinal.

A experiência mostra que a análise relativa ao “perfil transversal funcional” é muitas vezes incompleta e limitada às disposições da engenharia civil, o que conduz inevitavelmente a:

Os principais parâmetros do “perfil transversal funcional” são:

As recomendações da AIPCR/PIARC são numerosas nos domínios da segurança e da exploração, para a realização de estudos de segurança, de organização de ações de exploração e de emergência, tal como as disposições relativas à exploração. O leitor é convidado a retomar este tema no Capítulo Segurança e Capítulo Fatores humanos).

O presente capítulo trata, em primeiro lugar, das interfaces segurança/exploração no âmbito do “sistema complexo”. O quadro da secção 1.1.5.2 indica o grau de interdependência de cada parâmetro em relação aos vários subconjuntos do projeto.

Há um determinado número de parâmetros que têm um impacto fundamental logo desde as fases a montante do projeto. Devem ser analisados desde as primeiras fases da conceção e lidar em particular com:

Estes parâmetros fundamentais para a conceção do túnel são também fatores essenciais a considerar na “análise de perigos”, e nos esboços do “plano de intervenção das equipas de emergência”. É esta a razão pela qual é essencial que uma “análise preliminar dos riscos”, associada a um esboço preliminar de um “plano de resposta de emergência”, devam ser desenvolvidas nas fases iniciais dos estudos. Esta análise permite descrever melhor as especificidades da obra em apreço, o caderno de encargos funcional e as especificações de segurança que deve respeitar. Contribui, igualmente, para uma análise do valor da conceção da obra e para a sua otimização, tanto técnica como financeira.

Estes parâmetros e os seus impactos são detalhados nos parágrafos seguintes

Estes parâmetros têm um impacto fundamentalmente a nível do perfil transversal funcional (Ver 1.2.2), e através deste, têm um impacto parcial no traçado:

Trata-se de um parâmetro fundamental relativo às disposições funcionais e ao projeto geral. Este parâmetro tem, também, em geral uma incidência sobre o traçado (saídas diretas para o exterior) e as disposições ao nível da construção: passagens transversais – galeria inferior – galeria paralela – abrigos ou refúgios temporários ligados a uma galeria.

A sua análise exige uma abordagem integrada com o projeto da ventilação (nomeadamente a ventilação em caso de incêndio), o volume de tráfego, a análise dos riscos, o esboço do plano da resposta de emergência (nomeadamente a investigação dos cenários ventilação / intervenção) e os métodos de construção.

É necessário, do ponto de vista funcional, definir os caminhos, as respetivas caraterísticas geométricas e o espaçamento, de forma a assegurar os fluxos de pessoas com e sem mobilidade reduzida.

É essencial assegurar a homogeneidade, a legibilidade e o caráter acolhedor e tranquilizante destas instalações. Deve-se ter presente que as mesmas se destinam a ser utilizadas por pessoas em situação de tensão (acidente - incêndio), na fase de auto evacuação (antes da chegada dos serviços de emergência). A utilização destas instalações deve revestir-se de um caracter natural, simples, eficiente e tranquilizador, de forma a evitar a transformação do estado de tensão em estado de pânico.

As instalações de ventilação projetadas como sistema de “ventilação longitudinal” puro têm um impacto diminuto no “perfil transversal funcional” ou no “traçado”.

Tal não é o caso das instalações de “ventilação longitudinal” equipadas com uma conduta de extração de fumo, ou de sistemas de “ventilação transversal”, sistemas “semi transversais” ou “semi longitudinais”, sistemas “mistos” ou de sistemas de ventilação incluindo abrigos ou galerias intermédias que permitam extrair e descarregar ar no exterior, para além dos portais do túnel. Todas estas instalações têm um impacto muito importante no “perfil transversal funcional”, no “traçado” e em todas as estruturas subterrâneas adicionais.

As instalações de ventilação na zona de circulação de veículos são fundamentalmente projetadas com o objetivo de:

As instalações de ventilação podem, igualmente, desempenhar funções adicionais:

As instalações de ventilação não se limitam à zona de circulação de veículos. Dizem também respeito:

As instalações de ventilação devem ser concebidas de forma a poderem:

A comunicação com os utentes tem um impacto importante no “perfil transversal funcional” através da sinalização.

Os outros impactos importantes não se referem ao conjunto do “sistema complexo”. Dizem respeito ao subsistema relativo ao equipamento de exploração, em particular a monitorização à distância, a deteção, as comunicações, a gestão de tráfego, o controlo e a supervisão, bem como a organização da evacuação.

A operação de um túnel e a intervenção das equipas de manutenção podem exigir disposições específicas para permitir que as intervenções se realizem com todas as condições de segurança e reduzir as restrições ao tráfego.

Estas disposições respeitam, por exemplo, à disponibilização de estacionamentos em frente das instalações subterrâneas que necessitem de intervenções regulares de manutenção, à acessibilidade aos materiais para a sua substituição e manutenção (nomeadamente material pesado ou que ocupe muito espaço).

Esta secção não tem como objetivo descrever, em pormenor, os equipamentos e as instalações da exploração, a sua função e a sua conceção. Estes elementos encontram-se definidos nas recomendações do presente "Manual de Túneis Rodoviários", bem como nos manuais ou recomendações nacionais listados abaixo na secção 1.6.

O objetivo desta secção é chamar a atenção de donos de obra e projetistas para as questões específicas distintivas dos equipamentos e instalações de exploração de túneis.

O equipamento de exploração deve permitir ao túnel cumprir a sua função de garantir a passagem do tráfego e de satisfazer a dupla missão de proporcionar aos utentes um bom nível de conforto e de segurança quando atravessam o túnel.

Os equipamentos de exploração devem ser adequados à função do túnel, à sua localização geográfica, às caraterísticas intrínsecas, à natureza do tráfego, às infraestruturas a montante e a jusante do túnel, às questões fundamentais relativas à segurança e à organização da emergência, bem como à regulamentação e ao ambiente cultural e socioeconómico do país em que o túnel se situa.

Uma quantidade exagerada de equipamentos de exploração não contribui, de forma direta, para a melhoria do nível de serviço, de conforto e de segurança de um túnel. Tal melhoria exige níveis de manutenção acrescidos e um aumento da intervenção humana, os quais, caso não se verifiquem, podem conduzir a uma redução da fiabilidade do túnel e do respetivo nível de segurança. A sobreposição ou o excesso de dispositivos é, igualmente, inútil. Os equipamentos devem ser adequados, complementares, por vezes redundantes (para as funções essenciais de segurança) e formar um todo coerente.

Os equipamentos de exploração são “vivos”:

Todas estas considerações conduzem a escolhas estratégicas, das quais as principais são:

1.2.4.2.a Energia – fontes de energia – distribuição elétrica

As fontes de energia elétrica são indispensáveis ao funcionamento dos equipamentos dos túneis. Os túneis grandes podem exigir uma potência de vários MW (megawatts), a qual poderá não estar sempre disponível no local. Devem ser tomadas disposições específicas desde as primeiras fases do projeto, de forma a reforçar e a tornar mais fiáveis as redes existentes o que frequentemente passa por instalar novos ramais. O abastecimento de energia elétrica é essencial à exploração do túnel. É também indispensável para a sua construção.

O abastecimento e a distribuição da energia elétrica dentro do túnel devem satisfazer:

Cada túnel constitui um caso particular e tem de ser sujeito a uma análise específica em função do seu posicionamento geográfico, do contexto das redes elétricas existentes, das condições de abastecimento elétrico (prioridade ou não prioridade), da possibilidade de se aumentar ou não a potência e a fiabilidade das redes públicas existentes, dos riscos próprios do túnel, bem como das condições de intervenção dos serviços de emergência.

As instalações devem ser concebidas de acordo com a análise efetuada, e os procedimentos de exploração devem ser implementados de acordo com a fiabilidade do sistema e as escolhas adotadas durante a fase de projeto.

Os objetivos relativos à segurança, no caso de corte do abastecimento de energia, são:

As disposições geralmente implementadas relativas ao abastecimento de energia elétrica são as seguintes:

1.2.4.2.b Ventilação

As recomendações da AIPCR/PIARC são numerosas neste campo e constituem as referências internacionais fundamentais para a conceção e o dimensionamento das instalações de ventilação. Em complemento ao referido na secção 1.2.3.4 acima, o leitor deve reportar-se para este efeito à Secção Ventilação.

Contudo, deve ser relembrado que, apesar de a ventilação constituir um dos equipamentos fundamentais para assegurar a saúde, o conforto e a segurança dos utentes num túnel, é apenas um dos elos do sistema, no qual os utentes, os operadores e as equipas de socorro e de emergência constituem os elementos mais importantes, pelo seu comportamento, competências e capacidade de ação.

As instalações de ventilação são insuficientes para, de forma isolada, responderem a todos os cenários, e para satisfazerem todas as funções que possam ser assumidas, especialmente no que se refere ao tratamento do ar e à proteção do ambiente.

A relevância da escolha de um sistema de ventilação e do seu dimensionamento exigem uma vasta experiência, a compreensão do fenómeno complexo da mecânica de fluidos em ambiente fechado, associadas às fases sucessivas de desenvolvimento de um incêndio, à propagação, à radiação e às trocas térmicas, bem como ao desenvolvimento e à propagação de gases tóxicos e de fumo.

As instalações de ventilação são, em geral, consumidoras de energia e deve ser dada particular atenção à otimização do seu dimensionamento e da sua exploração, utilizando, por exemplo, sistemas especializados.

As instalações de ventilação podem ser muito complexas, e a gestão adequada em caso de incêndio pode exigir a implementação de sistemas automatizados que permitam gerir e dominar a situação de uma forma mais eficiente do que a gestão feita por um operador sob stress.

Tal como indicado acima na secção 1.2.3.4, as instalações de ventilação devem, acima de tudo, satisfazer os requisitos a nível de saúde e higiene, em condições normais de exploração e os objetivos de segurança, em caso de incêndio.

Robustez, fiabilidade, adaptabilidade, longevidade e otimização do consumo energético constituem os principais critérios de qualidade que as instalações de ventilação devem satisfazer.

1.2.4.2.c Equipamento adicional às instalações de ventilação

Há dois tipos de equipamento complementar dos sistemas de ventilação que são, frequentemente, objeto de fortes solicitações por parte dos interessados (stakeholders), associações de moradores ou grupos de pressão:

A. Instalações de tratamento do ar. A Secção Impacto dos túneis na qualidade do ar exterior trata desta questão e o leitor é convidado a consultá-la.

A implementação de instalações de tratamento do ar constitui uma solicitação recorrente por parte das associações de defesa de moradores em áreas urbanas. Estes sistemas, normalmente instalados no subsolo, são muito dispendiosos, tanto a nível da construção, como da exploração e manutenção. São também grandes consumidores de energia.

Até à data, os resultados obtidos com estes sistemas estão longe de serem convincentes, tendo em atenção nomeadamente a importante redução de poluição na fonte (quer dizer, nos veículos) e a dificuldade destes sistemas procederem ao tratamento das concentrações muito baixas de poluentes que se encontram num túnel, contidos em grandes volumes de ar. Consequentemente, muitos sistemas instalados nos últimos dez anos, já não estão operacionais.

O futuro das instalações de tratamento de ar é muito incerto nos países em que existe uma regulamentação crescentemente restritiva, que imponha reduções cada vez mais rigorosas das emissões poluentes na fonte.

B. Sistema fixo de extinção de incêndio (coluna). A Secção Sistemas fixos de combate ao incêndio trata desta questão e o leitor é convidado a consultá-la.

As tecnologias são numerosas e respondem a critérios diversificados: combate a incêndio – circunscrição do incêndio – redução da radiação térmica e da temperatura para os utentes próximos do incêndio – preservação da estrutura do túnel contra a degradação produzida pelas temperaturas elevadas, etc.

Estes sistemas, embora apresentem aspetos positivos, apresentam também aspetos negativos relacionados, nomeadamente, com a deterioração das condições de visibilidade, se forem ativados logo desde o início do incêndio. A utilização de um sistema fixo de extinção de incêndio requer uma abordagem coerente de todos os aspetos relacionados com a segurança dos utentes, bem como das estratégias de ventilação e de evacuação.

A decisão relativa à implementação ou não destes sistemas é complexa e tem consequências importantes. Deve ser objeto de uma reflexão profunda relativa às condições específicas da obra em causa e ao valor acrescentado obtido através da implementação do sistema. Não deve ser tomada por influência de uma moda ou de um grupo de pressão.

Um sistema fixo de extinção de incêndio requer a implementação de medidas de manutenção relevantes e a realização de testes de funcionamento, frequentes e regulares, sem os quais não é possível assegurar a respetiva fiabilidade.

1.2.4.2.d Iluminação

As recomendações da CIE (Comissão Internacional de Iluminação) têm sido criticadas pela AIPCR/PIARC devido aos elevados níveis de iluminação a que frequentemente conduzem. O leitor poderá reportar-se ao relatório técnico publicado pelo CEN (Comité Europeu de Normalização), o qual apresenta vários métodos, entre os quais o da CIE.

A iluminação é um recurso fundamental para assegurar o conforto e a segurança dos utentes num túnel. Os objetivos do nível de iluminação devem ser adaptados à localização geográfica do túnel (urbano ou não), às suas caraterísticas (curto ou muito extenso) e ao volume e natureza do respetivo tráfego.

O equipamento de iluminação consome muita energia e há desenvolvimentos em curso com vista a otimizar as suas caraterísticas e desempenho.

1.2.4.2.e Transmissão de dados – Supervisão - SCADA

O sistema SCADA (supervisory control and data acquisition) constitui o “sistema nervoso” e o “cérebro” do túnel, permitindo a recolha, transmissão e tratamento da informação, e, por outro lado, a transmissão do conjunto de instruções de funcionamento para o equipamento.

Este sistema requer uma análise meticulosa em conformidade com as condições específicas no interior do túnel, os equipamentos existentes, a organização e o modo de operação, o contexto dos riscos em que o túnel se localiza, bem como as disposições e os procedimentos implementados para as intervenções.

A organização da supervisão e do centro de controlo têm de ser analisados cuidadosamente, de acordo com o contexto específico do túnel (ou do conjunto de túneis), os meios humanos e materiais necessários, as missões a assumir, e a ajuda essencial que os dispositivos automáticos e os sistemas especializados podem proporcionar aos operadores, em caso de incidente, permitindo não só reduzir e simplificar as suas tarefas como torná-las mais eficientes.

O estudo detalhado destes sistemas é demorado, delicado e requer uma metodologia muito rigorosa de desenvolvimento, de controlo em etapas sucessivas (em particular durante os ensaios), de testes, de controlos globais após a integração de todos os sistemas no local. A experiência mostra que os numerosos erros verificados nestes sistemas resultam das seguintes lacunas:

A Secção Sistemas de Supervisão deste manual resume todos estes diferentes aspetos.

1.2.4.2.f Comunicações via rádio – circuitos de sinal

Estes equipamentos incluem:

1.2.4.2.g Sinalização

A sinalização é abordada na Secção Sinalização.

Mais do que no caso de outros equipamentos, o excesso de sinalização é prejudicial para os objetivos pertinentes a que se destina.

A legibilidade, a consistência, a homogeneidade e a hierarquia da sinalização (dando prioridade à sinalização de evacuação e de informação aos utentes) são aspetos a privilegiar na conceção da sinalização dentro do túnel e na sua proximidade.

Os painéis de mensagens fixas, a sinalização de afetação de vias, os painéis de mensagens variáveis, os semáforos e as luzes de paragem, a sinalização das saídas de emergência, a sinalização específica destas saídas, a sinalização de nichos de segurança, os dispositivos físicos para encerramento das vias (barreiras amovíveis), a sinalização horizontal e as bandas sonoras fazem parte dos dispositivos de sinalização. Asseguram parte da comunicação com os utentes.

1.2.4.2.h Dispositivos para combate a incêndios

Os dispositivos para deteção de incêndios são localizados (deteção de incêndios nos postos de transformação subterrâneos ou nas salas técnicas) ou lineares (cabo termosensível) no interior dos espaços de circulação.

Há diversos tipos de dispositivos relacionados com o combate a incêndios:

1.2.4.2.i Equipamentos vários

Podem ser instalados outros equipamentos, tendo em atenção os objetivos e as necessidades relativos a segurança, conforto e proteção da estrutura de cada obra. São exemplos desses equipamentos:

as disposições para a medição das condições ambientais nos portais de entrada e de saída, associados a procedimentos operacionais específicos se os limites forem ultrapassado

A melhoria (entendida especialmente em termos de melhoria de segurança) e a renovação de túneis existentes e em operação, levantam problemas específicos de análise e de método. O grau de liberdade é menor do que em túneis novos, dado que é necessário tomar em consideração o espaço e as restrições existentes. Contudo, as tecnologias próprias de cada tipo de equipamento e a sua integração são idênticas.

A renovação e a melhoria de um túnel em operação resultam, frequentemente, num aumento do prazo e dos custos, na redução das condições de segurança durante as obras e em impactos menos controlados sobre o volume e as condições do tráfego. Estas desvantagens são frequentemente resultado de uma análise incompleta da situação existente, do estado real do túnel, das suas instalações e do seu ambiente, bem como de uma falta de estratégia e de procedimentos que pudessem reduzir as perturbações ao nível do tráfego.

A Secção Segurança nos túneis existentes propõe uma metodologia para o diagnóstico da segurança em túneis existentes e o desenvolvimento de um programa de melhoria. Adicionalmente, a Secção Operação durante manutenção e renovação apresenta questões específicas relacionadas com os trabalhos desenvolvidos em túneis em operação. As respetivas disposições permitem minimizar os problemas mencionados anteriormente.

Considera-se, contudo, oportuno chamar a atenção do leitor para pontos chave apresentados nas secções seguintes.

O diagnóstico detalhado e rigoroso de um túnel é uma fase essencial no processo de modernização ou de renovação. Infelizmente, esta fase é frequentemente negligenciada.

O diagnóstico físico de um túnel exige:

Este diagnóstico físico deve ser complementado com um diagnóstico referente à organização, aos procedimentos de manutenção e de operação, bem como por um diagnóstico específico relativo a todos os documentos no âmbito da organização da segurança e das intervenções de socorro. Esta fase de diagnóstico pode, eventualmente, resultar na implementação de ações de formação dos vários intervenientes, de forma a melhorar as condições globais a nível da segurança do túnel no seu estado inicial, antes da renovação.

O diagnóstico deve ser seguido por uma análise do risco do túnel com base no seu estado real. Esta análise tem um duplo objetivo:

O diagnóstico tem de identificar (a fim de evitar descobertas tardias em fase de obra) se as instalações existentes, em princípio em condições de funcionamento, são suscetíveis de evolução, junção e de integração nas futuras instalações requalificadas (compatibilidade tecnológica – desempenho nomeadamente para a aquisição e transmissão de dados, dispositivos automáticos e SCADA).

O programa de renovação ou melhoria desenvolve-se em duas etapas.

A elaboração do programa resulta:

Tendo em consideração o ambiente físico do túnel e os espaços disponíveis, o programa de melhoria ótimo para a infraestrutura ou para os equipamentos poderá não ser possível de executar em condições razoáveis e poderá ser necessário restringir o mesmo. Este programa restrito poderá requerer a implementação de medidas de mitigação que assegurem que o nível de segurança exigido seja atingido de forma global, após a finalização dos trabalhos.

A validação do programa exige:

O programa de melhoria não requer, necessariamente, trabalhos físicos. Pode consistir, apenas, na modificação das funções do túnel ou das disposições de operação, como por exemplo:

.

A fase de conceção e construção consiste em traduzir o programa de renovação ou de melhoria para o formato de especificações técnicas e contratuais e na implementação das mesmas.

Esta fase requer uma análise muito detalhada:

Arbitrarily the "tunnel life" may be broken down in several main stages whose essential stakes are:

Esta é a fase mais importante da vida de um novo túnel. É decisiva em termos dos custos de construção e de operação, da segurança, bem como da gestão dos riscos técnicos e financeiros.

Esta etapa exige uma integração transversal de todas as interfaces do “sistema complexo” constituído pelo túnel. Esta integração tem de se verificar logo desde a fase inicial da conceção (cf. parágrafos acima).

Infelizmente, a experiência demonstra que isto raramente se verifica e que, frequentemente, a conceção de um túnel resulta de uma sucessão de etapas tratadas de forma independente. Embora de uma forma um pouco exagerada, verifica-se que:

Do ponto de vista da engenharia civil, o aspeto mais importante é a gestão dos riscos técnicos (em particular dos geológicos) e de todas as consequências daí resultantes a nível dos custos de construção e dos prazos.

A reflexão relativa à gestão dos riscos de construção tem de ser efetuada desde a conceção. Esta reflexão deve ser aprofundada e partilhada com o dono de obra. As decisões no âmbito dos riscos devem ser desenvolvidas e documentadas de forma clara.

A decisão pela assunção de alguns riscos não constitui, necessariamente, um erro e não deve ser necessariamente proibida, porque pode corresponder a alguns imperativos, como por exemplo, um prazo reduzido, incompatível com a implementação de todas as investigações necessárias para a eliminação de todas as incertezas.

Não obstante, a decisão de assumir riscos deve resultar de uma reflexão profunda sobre:

Assumir um risco não deve ser o resultado de negligência ou incompetência por parte dos diversos intervenientes.

Do ponto de vista dos equipamentos de operação, destacam-se:

Esta etapa da “vida” de um túnel é frequentemente subestimada e tida em consideração tardiamente. A etapa necessita de algum tempo, que muitas vezes não lhe é concedido, o que conduz a que a abertura ao tráfego do túnel se processe em condições pouco satisfatórias, ou mesmo em condições muito desprotegidas em termos de segurança.

Esta etapa inclui:

A principal missão consiste em assegurar:

Torna-se, também, necessário avaliar objetivamente a situação com algum distanciamento em relação às rotinas diárias, de forma a:

Os túneis são estruturas relativamente caras, no que respeita à respetiva construção e operação. Deve ser dada uma particular atenção aos custos, logo desde o início do projeto, de maneira a identificar todas as otimizações técnicas e financeiras possíveis.

Recomenda-se a implementação de um processo, desde as primeiras fases do projeto, que inclua:

Este processo permitirá a otimização do projeto (custos de construção e de operação) e uma melhor gestão dos riscos técnicos e financeiros, bem como da programação.

Os custos de construção dos túneis são muito variáveis, tornando-se impossível apresentar rácios de custo por quilómetro representativos, uma vez que estes rácios podem variar em proporções importantes (em média de 1 a 5) em função, nomeadamente:

No máximo, pode-se referir que o custo médio de um túnel normal, construído em condições geotécnicas médias, é cerca de dez vezes o custo de uma estrutura equivalente realizada ao ar livre (fora das zonas urbanas).

Os custos de construção podem ser decompostos em três tipos de custos:

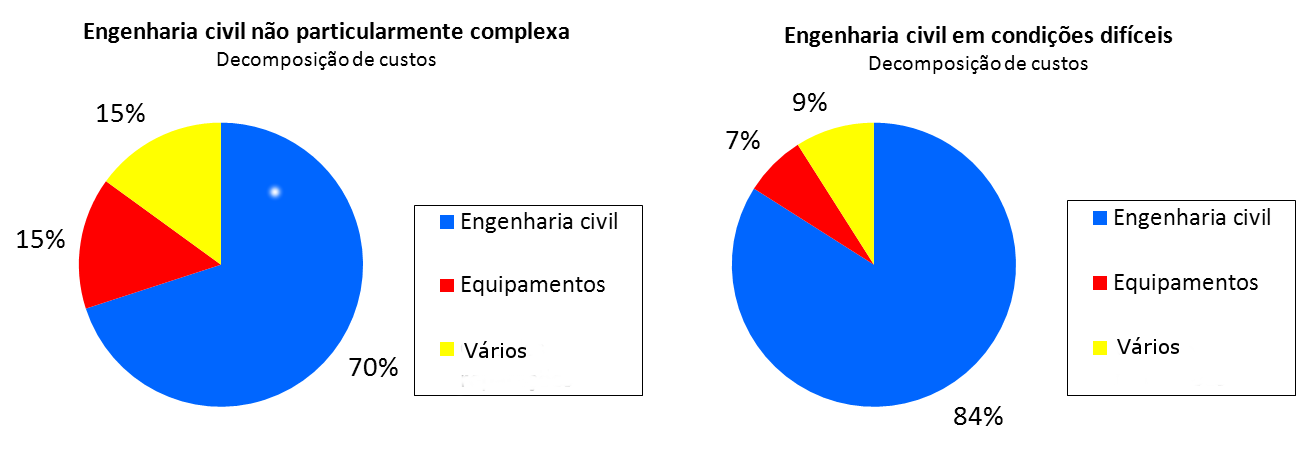

Os dois diagramas apresentados abaixo mostram, por um lado, exemplos da repartição dos custos de construção de túneis em que as condições de engenharia não são complexas e, por outro, custos de construção de túneis em que as condições de engenharia são menos favoráveis.

Fig. 1.5.1: Decomposição dos custos de construção

Nota: estes dois diagramas demonstram a importância dos custos de engenharia civil e ilustram as consequências da sua quase duplicação (diagrama à direita).

Os custos de operação de um túnel podem ser decompostos em três tipos:

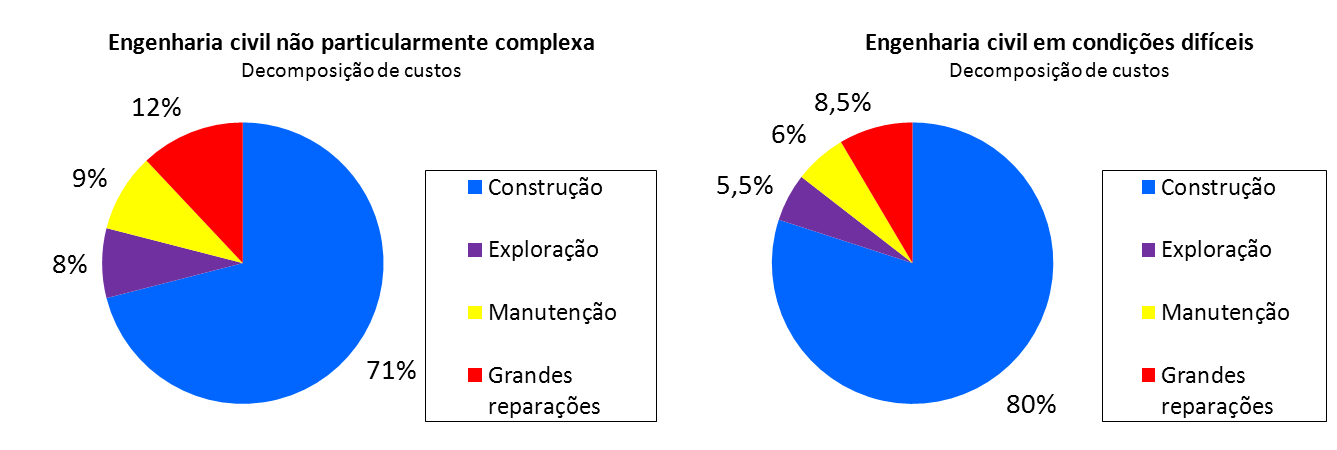

Os dois diagramas apresentados abaixo mostram exemplos de repartição (em condições económicas constantes) dos custos de construção (engenharia civil, equipamentos de operação, custos variados) e dos custos globais de operação (acumulados ao longo de um período de trinta anos após a entrada em serviço do túnel).

Fig. 1.5.2: Decomposição dos custos ao longo de 30 anos

Nota: estes diagramas demonstram a importância dos custos de operação e de manutenção e a necessidade de se escolherem opções que possibilitem a otimização dos custos de operação e de manutenção recorrentes, logo desde as primeiras fases de conceção do túnel.

Este capítulo diz respeito aos trabalhos de renovação e de modernização necessários para satisfazer as novas regulamentações. Os trabalhos contemplam disposições a nível da evacuação, da resistência da estrutura ao fogo, dos equipamentos de operação e de segurança e de todos os requisitos para satisfazer as novas regulamentações de segurança.

Não é possível indicar preços de referência, devido à diversidade dos túneis existentes, ao respetivo estado, ao tráfego e à maior ou menor exigência de novas regulamentações de segurança, que pode variar de país para país.

Da observação de trabalhos de modernização desta natureza, desenvolvidos em França desde o ano 2000, para satisfazer novas regulamentações, constatou-se uma grande diversidade dos correspondentes orçamentos, os quais apresentam montantes situados entre os dez milhões e as várias centenas de milhões de euros (há registo de vários programas de modernização com orçamentos superiores a 200 milhões de euros).

Os túneis constituem infraestruturas dispendiosas em termos de construção e de operação. Estes custos são compensados pelos benefícios económicos decorrentes, que incidem sobre o desenvolvimento regional, a fluidez do tráfego, o conforto, a segurança, os percursos fiáveis (atravessamentos de montanhas), bem como sobre a proteção do ambiente.

O financiamento destes trabalhos é assegurado por uma das seguintes vias:

O presente manual não pretende aprofundar estas várias formas de financiamento, ou apresentar os respetivos mecanismos, vantagens ou desvantagens. Contudo, afigura-se interessante apresentar as grandes linhas gerais que decorrem da experiência, e que permitem uma compreensão preliminar.

a) Financiamento através de uma autoridade pública

b) Financiamento através de “concessão” – túnel integrado numa infraestrutura global

O financiamento de um túnel integrado numa infraestrutura mais abrangente através de “concessão” (com ou sem envolvimento financeiro do concedente) constitui o caso comum de um túnel inserido numa nova autoestrada interurbana portajada. Os custos (construção e operação) do túnel são partilhados entre o túnel e a infraestrutura a céu aberto. A experiência demonstra que o sobrecusto do rácio quilométrico da portagem é aceite pelos utentes desde que a nova infraestrutura ofereça um valor acrescentado suficiente, em termos de poupança de tempo, de melhoria ou maior fiabilidade do serviço, de acréscimo de conforto e de segurança.

c) Financiamento através de “concessão” – túnel isolado

Existem duas categorias principais de túneis isolados.

Túneis que representam uma melhoria significativa das condições de circulação. Incluem-se, neste caso, os túneis urbanos que visam tornar o tráfego mais fluido e reduzir os tempos de percurso. A experiência demonstra que o financiamento através de uma “concessão” apenas deve ser equacionado quando se verificarem, em simultâneo, as seguintes condições:

Túneis associados ao “desenvolvimento regional”, concebidos para atravessar um obstáculo natural importante (cadeia montanhosa – estuário). Estes obstáculos criam dificuldades importantes ao comércio. O volume de tráfego inicial é relativamente baixo. A nova ligação com o túnel possibilitará o crescimento do tráfego, mas esta evolução é muitas vezes difícil de prever antecipadamente e, por outro lado, a evolução do tráfego constitui um parâmetro essencial do risco financeiro no âmbito do financiamento da concessão. A experiência demonstra que o financiamento através de uma “concessão” é apenas viável quando as seguintes condições se verificarem em simultâneo

d) Financiamento através de PPP ou similar

Os países que têm muitos túneis dispõem de regulamentações e desenvolveram recomendações e guias para a conceção, construção, operação, manutenção, segurança e intervenção dos serviços de socorro.

Relativamente às condições de segurança em túneis rodoviários, os países da União Europeia estão sujeitos à Directiva 2004/54/CE que define os requisitos mínimos a implementar de forma a assegurar a segurança dos utentes em túneis com extensão superior a 500 m e que façam parte da rede rodoviária transeuropeia. Um grupo mais alargado de países europeus está também sujeito a uma convenção internacional, o Acordo Europeu relativo ao Transporte Rodoviário Internacional de Mercadorias Perigosas (ADR), o qual inclui disposições específicas relativas a túneis. Todos os países membros transpuseram estas regulamentações europeias para as respetivas legislações nacionais. Alguns países membros implementaram regulamentações adicionais mais exigentes do que as que resultariam da transposição das disposições europeias.

Um quadro com as regulamentações e as recomendações relativas à operação e à segurança dos túneis rodoviários foi desenvolvido em conjunto pela AIPCR/PIARC e o Comité da ITA sobre Segurança Operacional das Instalações Subterrâneas (ITA-COSUF) da Associação Internacional dos Túneis e do Espaço Subterrâneo (ITA - AITES). Este documento pode ser consultado no portal de Internet ITA-COSUF (Publications)

Esta listagem não é exaustiva mas apresenta um painel internacional de vinte e sete países e três organizações internacionais.

Muitos países não têm quaisquer regulamentações relativas a túneis e à segurança em túneis, uma vez que não dispõem de obras desta natureza no seu território. É recomendável que estes países optem por escolher um conjunto completo e coerente das regulamentações existentes de um país com larga experiência no campo de túneis, e não diversifiquem a origem dos documentos, procurando em diversas fontes. As recomendações da AIPCR/PIARC, sintetizadas no presente manual, bem como a European directiva 2004/54/CE constituem, também, referências internacionais que estão a ser aplicadas cada vez mais frequentemente.

This chapter consists of two main subsections:

“Complex Underground Road Networks” has been the subject under consideration by the PIARC Working Group 5 throughout the course of the 2012-2015 cycle.

The working plan consists of two sections:

The terminology “Complex Underground Road Tunnels” covers the following infrastructure:

All the structures share several similar characteristics:

The objective of the case study was to identify structures of this type around the world, to summarise collected information, to analyse it and to establish a number of preliminary recommendations for owners, designers and operators.

While this collection of information is not exhaustive and the summaries do not constitute a scientific database, it nevertheless contains pertinent and interesting findings. The collection of information was limited to the countries of origin of the Working Group 5 members, wherein the working group had active correspondents available to them.

The general methodology has been the following:

At more than 600 pages, a significant volume of information was collected. Therefore a direct publication of all information has been deemed unsuitable. The working group decided to:

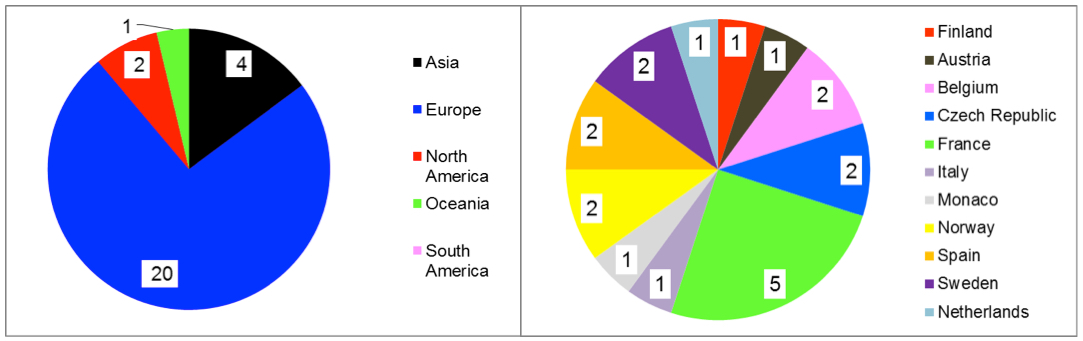

Twenty-seven (27) “tunnel complexes” were analysed. The list is provided in §1.7.2.5 below. Several “complexes” consist of two to four tunnels and the actual analysis reflects a total of 41 individual tunnels.

The geographic distribution of structures analysed is shown in the graph below :

Fig 1.7.1 : Distribution of tunnel complexes within the case study and detailed distribution in Europe

The European tunnels seem over-represented in the sample analysis. This stems,

Particularly, investigations in Chile (Santiago), in Australia (Melbourne and Sydney) and a second project in South Korea were unfortunately unable to be completed by the production date of the current report. They will be the subject of future updates throughout the course of the next cycle during which supplemen-tary analysis from Germany, China, Japan, Singapore and the USA will also be considered.

The key information outlined in the analysis focus on the following aspects:

As the outcome of this analysis, the working group established a number of preliminary recommendations. These recommendations will be the subject of detailed additional developments which will be published in Part B of the report at the end of the 2016-2019 cycle.

These preliminary recommendations, presented in Chapter 11 - Present Situation, Comments and Preliminary Recommendations of the report, deal with the following aspects:

Underground road networks are located mainly in urban areas, and their design (in particular their alignment) has several constraints.

Geometrical conditions which often contribute to traffic incidents, include: meandering curved alignment, insufficient visibility near the access and exit areas, insufficiently defined characteristics of merging or diverging lanes and, poorly designed exit ramp connections towards the surface road network leading to congestion in the main tunnel, etc.

It is recommended that in preparing the alignment, the following be considered:

b - Cross-section

The investigations mentioned above show that 80% of analysed tunnels prohibit the transit of vehicles that weigh over 3.5 tonnes (or 12 tonnes, in some instances). However, the tunnel design does not take into account this restriction, and does not reconsider optimisation of the lane width as well as vertical height clearance.

Investigations carried out on recent projects show that substantial savings (from 20% to 30% depending on the final design characteristics) can be obtained by choosing a reduced vertical height for tunnels that prohibit heavy vehicle usage.

It is recommended that at the earliest stage for developing tunnel projects detailed studies be undertaken to consider and analyse the “function” of the tunnel, traffic conditions (volume and nature of vehicles), as well as the financial feasibility and financing methods. This should be done in such a way as to analyse the advantages of a cross-section with reduced geometric characteristics. This may facilitate the financial optimisation of the project without reducing the level of service or affecting the safety conditions.

c - Ventilation

Underground road networks are usually subjected to large traffic volumes. Traffic congestion is frequent, and the probability of a bottleneck developing within the network is high and recurring. As a result, the ventilation system has to be developed with a detailed analysis of the risks and dangers, taking into account the existence of bottlenecks.

A “pure” longitudinal ventilation system is rarely the appropriate sole response to all the safety requirements, especially in the scenario of a fire located upstream of congested traffic. A longitudinal ventilation system will cause smoke de-stratification downstream of the incident location. This constitutes a danger for any tunnel user blocked or in slow moving downstream traffic.

The addition of smoke extraction gallery or the choice of a transverse or semi-transverse ventilation system is often vital if no other realistic or feasible safety improvement measures can be put into place, and considered as efficient.

It is also necessary to implement equipment allowing the different network branches to operate inde-pendently of each other. This will facilitate the control and the management of smoke propagation during a fire incident.

The risks associated with the traffic of dangerous goods vehicles through a tunnel with a high urban traffic density must be carefully analysed. There are no ventilation systems capable of significantly reducing the effects of a dangerous goods large fire in such traffic conditions.

d - Firefighting

The necessary timeframe for response teams to arrive on site must be subjected to a detailed analysis under normal and peak hour traffic conditions. The objective is to determine whether or not it is necessary to install first line intervention facilities and resources in proximity of the tunnel portals.

The turnover of fire brigade staff is relatively high in urban areas and their interventions in tunnels are rela-tively rare. The high rate of turnover may lead to loss of specialist skills in tunnel intervention. Thus, it is essential to implement tools which allow continuous professional education and training of the teams. A virtual 3D model of the network, associated with simulation software, can provide pertinent, user-friendly and effective tools.

e - Signage

It is fundamental to ensure clear visibility of the exit ramps and a clear legibility of signage, in order to reduce the risk of accidents where exit ramps diverge from the main carriageway.

The locations of interchanges, entry and exit ramps, as well as the concept for signage should be analysed from the conceptual of alignment studies.

f - Environment

In order to reduce atmospheric pollution, communities, stakeholders and residents often demand the installation of filtration devices for in-tunnel air before it is released into the atmosphere.

This results in a decision to install filtration equipment which is rarely rational or technical, but in ad-hoc response to public pressure. Before any decision-making on this issue, it is, however, essential to:

g – Traffic conditions – Traffic management

The connections between exit ramps and the surface network must be equipped in a way which allows supervision and management of traffic in real time. This arrangement allows traffic congestion to be reduced inside the tunnel, and an improvement of safety should tunnel incidents require quick evacuation of users.

The coordination between operators of physically connected infrastructure is in general adequate. However, it is often essential to improve this coordination by clarifying the situation and role of each operator (particularly in the event of traffic congestion and fire incident) by defining common procedures and determining priorities between the different infrastructure parts and their traffic.

Monographs have been established for each of the structures listed in the table below. They are accessible in the Multimedia Kit at the bottom of the page. The monographs of the structures highlighted in amber are in the process of being updated and will be online shortly.

| Continents | Countries | Cities | Names of the tunnels complex | Appendices |

|---|---|---|---|---|

| Asia | China (CHN) | Changsha | Yingpan Tunnel | 1-1 |

| Japan (J) | Tokyo | Chiyoda | 1-2 | |

| Yamate | 1-3 | |||

| South Korea (ROK) | Seoul | Shinlim-Bongchun and Shinlim-2 | 1-4 | |

| Europe | Austria (A) | Vienna | Kaisermühlen | 2-1 |

| Belgium (B) | Brussels | Leopold II | 2-2 | |

| Belliard | 2-3 | |||

| Czech Republic (CZ) | Prague | Blanka Tunnel complex (3 tunnels) | 2-4 | |

| Mrazovka and Strahov | 2-5 | |||

| Finland (FIN) | Helsinki | KEHU - service tunnel | 2-6 | |

| France (F) | Annecy | Courier | 2-7 | |

| Ile-de-France | Duplex A 86 | 2-8 | ||

| Lyon | Croix-Rousse (road tunnel + multimodal tunnel) | 2-9 | ||

| Paris La Défense | A14 / A86 motorway interchange | 2-10 | ||

| Voie des Bâtisseurs | 2-11 | |||

| Italy (I) | Valsassina | Valsassina tunnel | 2-12 | |

| Monaco (MC) | Monaco | Sous le rocher tunnel (2 interconnected tunnels with “Y” form layouts) |

2-13 | |

| Norway (N) | Oslo | Opera tunnel (chain of 4 tunnels) | 2-14 | |

| Tromsø | 3 interconnected tunnels with roundabouts and access to parking lots |

2-15 | ||

| Spain (E) | Madrid | M30 By-pass | 2-16 | |

| M30 Rio | 2-17 | |||

| Sweden (S) | Stockholm | Ring Road – Northern link | 2-18 | |

| Ring Road – Southern link | 2-19 | |||

| The Netherlands (NL) | The Hague | Sijtwendetunnel (chain of 3 tunnels) | 2-20 | |

| North America | Canada / Quebec (CDN) / (QC) | Montreal | Ville-Marie and Viger tunnels | 3-1 |

| USA | Boston | Boston Central Artery | 3-2 | |

| Oceania | Australia (AUS) | Brisbane | M7 Clem Jones Tunnel (CLEM7) | 4-1 |

“Underground Road networks” are “complex systems”. All the recommendations presented in Chapters 1.1 to 1.5 above are applicable to them. Nevertheless, certain “subsets” and “parameters” mentioned in Chapter 1.1 present a much more significant potential impact on underground networks. The “interactions between parameters” (see § 1.1.2.2) are generally and much more extended and complex.

Several major strategic challenges presented in the above chapters, as well as their principal interactions, and the additional parameters below, must be well considered in the process of developing tunnel designs and for the construction and operation of tunnels.

This term is applicable to tunnel cross-section, vertical alignment, implementation of interchanges, access and exit ramps. In addition to the recommendations from § 1.2.1 the following elements should be considered for:

a – Land occupation

Land occupation deals with the surface occupation in open air (roads, buildings and various structures, parks and protected areas, etc.) and the volumetric occupation of the underground space (underground infrastructures such as metro, car parks, various networks, building foundations, etc.)

The interfaces between the underground and surface spaces are numerous: ventilation stacks, access and exit ramps, evacuation corridors and intermediate emergency access.

The underground and surface land occupation constraints are not always compatible with a given location and it is often necessary to decouple surface structures from those underground. This relationship can be implemented through inclined shafts or underground corridors that link any vertical shafts that are located away from the tunnel alignment.

b - Geology, geotechnical, hydrogeology

The geological, geotechnical and hydrogeological conditions have a significant impact on the horizontal and vertical alignment especially with regard to the risk of settlement, the possibility of construction underneath existing structures and any required maintained distances to existing surface or underground struc-tures, in relationship with the construction methodology considered.

These conditions can also influence the position of underground interchanges. For example, in the case of loose soil below groundwater level a localised widening of the cross section to build ramp merge and diverge areas could require construction works starting from the surface (large shafts, treatment and land consolidation works). These works require setting up temporary occupation on the surface. Under such conditions the location of underground interchanges should then also consider the type of land occupation on the surface.

c - Functionality for traffic

The functionality of the alignment mainly deals with areas where connection to the road network at the surface (or possibly with other underground structures) has to be built. The position and the design of the main tunnel portals, the access and exit ramps, as well as the location of interchanges depend on these functionalities.

The location of all these connections is also linked to the volume of traffic in the underground network, as well as its multiple entrances and exits. The connections must take into account the absorption capacity of traffic in the surface road network, adjustments to connections design in order to avoid underground traffic congestion and thus reduce accidents and significant tunnel fire incident risks.

d - Safety – rRsks of accidents

The analysis of existing networks demonstrates a concentration of accidents around areas with curved geometry, overly steep slopes and insufficient visibility around the merge and diverge areas of ramps.

All these elements must be carefully taken into account from the early stage of the design of the horizontal and vertical alignments of a new network.

e - Methods of construction – Time period

The construction methodology has a direct impact on the horizontal and vertical alignments (and vice-versa). They are also strongly guided by the geological, geotechnical and hydrogeological conditions.

The methods of construction can have an important impact on the location of the tunnel portals. In particu-lar, the use of a shield (slurry shield or earth pressure balanced) requires significant site area not only for the assembly of a tunnel-boring machine but also throughout the duration of the works (particularly for the treatment of slurry and provisional storage). A conventionally bored tunnel (when soil conditions permit it) requires fewer facilities close to the portal, and can be accommodated in a smaller site area.

The analysis for the shortening of construction timeframes can have an impact on the horizontal and vertical alignments, for example in order to make possible intermediate construction access sites.

f – Environmental conditions

During operation period of the network, the main concerns are air quality and noise impacts. These concerns have repercussions on the positioning of tunnel portals and ventilation shafts. These issues must be analysed carefully, in particular the ventilation plants as well as the additional equipment likely to reduce the environmental impact.

The position of portals, and the associated temporary work site plants, must also be analysed from an environmental aspect in terms of construction methods and timeframes. For example, a conventional method of construction will have a more significant noise impact as opposed to a TBM construction method. If the tunnel portal is situated in a noise sensitive area, works will have to be suspended during quieter night periods, leading to a prolonged construction period and consequent inflation of costs. A modification of the portal location or changes to the alignment can reduce these impacts.

In addition to the recommendations from § 1.2.2 the following elements should be considered for:

a – Nature of traffic - Function

As mentioned in § 1.7.2.4.b above, the nature of traffic is a factor that must be carefully analysed regarding their initial conditions as well as its evolution over time. Many urban underground networks prohibit heavy vehicles (more than 3.5 t or 12 t depending on different conditions), even though they were designed with standard vertical height clearance and lane width characteristics (defined for the allowance of all types of vehicles).

Analysis of the “function” of the underground network and the evolution of that function is essential. It allows the cross-section to be optimised by choice of geometrical characteristics (vertical height clearance and lane width) to ensure adequacy for the present and future traffic that will use the network.

Savings made regarding construction costs are significant (from 20% to 30% depending on the chosen characteristics). Where applicable, these savings may allow a project to be financed, and thus feasible, where it may not have been with standard vertical clearances and lane width.

b - Volume of traffic

The volume of traffic is the determining factor in defining the number of lanes of the main tunnel, as well as interchange or access and exit ramps.

The volume of traffic should be taken into account when defining the length of merging and diverging lanes for entrances and exits. The risk of congestion, at the connection of exit ramps to the surface network, must also be considered, as well as the consequences that this has on the main tunnel (bottleneck queue) to determine whether or not it is necessary to design and lengthen a parallel lane upstream from the divergence point of the exit ramp from the main road.

c - Ventilation

The ventilation galleries to be installed inside the structure contribute considerably to the spatial requirement. Therefore, it is necessary to proceed to a preliminary “analysis of hazards and risks”, and an initial sizing of ventilation installations before definitively setting the characteristics of the functional cross-section. This approach is often iterative.

d – Geology - Geotechnics - Hydrogeology - Methods of construction

The geological, hydrogeological and geotechnical conditions, as well as methods of construction (which are often interlinked) have a vital impact on the shape and surface area of the cross-section. The following example illustrates this interaction.

In loose soil below groundwater level, the use of a shield will be required for the construction of the main tunnel. The main tunnel will be circular in shape. However, the cross-section will also depend on other functions:

Recommendations in section 1.2.3 are integrally applicable to “underground road networks”. The analysis approach must, nevertheless, take into account the complexity of underground networks and the aggravating influence of certain factors, in particular:

a - Traffic

The volume of traffic is generally more significant and in high traffic volume conditions traffic congestion is much more frequent. It follows that the number of persons in tunnel is much higher and in the event of an incident, the number of users to evacuate will be more significant.

Ramps merge and diverge areas are important locations in terms of risk of accidents.

The assumption, which is sometimes prevalent from the start of projects, that there will never be a traffic blockage must be analysed with much circumspection. It is indeed possible to regulate the volume of traffic entering into an underground network in order to eliminate all risk of bottlenecks. Nevertheless, this leads to a significant decrease in the capacity of the infrastructure (in terms of traffic volume) which often goes against the reasoning that justifies its construction. Over time, measures of reducing entering traffic must be relaxed, or even abandoned because of the need to increase traffic capacity. The probability and recurrence of bottlenecks increase, disregarding the initial assumption upon which the network was based (particularly in terms of safety and ventilation during incidents).

b - Emergency evacuation – emergency access

The analysis must take into account:

c - Ventilation

The concept and design of ventilation systems must take into account:

d – Communication with users

Communication with tunnel users must be reinforced and adapted throughout the multitude of branches within the network. Communication must be able to be differentiated between the different branches according to operational needs, especially in the case of fires.

Users must be able to identify their position inside the network, which would require, for example, the installation of specific signs, colour codes, etc.

Directional signs and prior information signs at interchanges or ramps must be subjected to careful consideration, particularly the visibility distances with regards to signals and the clear legibility of the signage.

e – Operational needs

Specific operational needs (cf. § 1.2.3.6) must be adapted to the complexity of a network, to the volume of traffic and to the resulting increased difficulties of achieving interventions under traffic conditions.

Recommendations in section 1.2.4 are also applicable to “underground road networks”. Nevertheless, anal-yses must take into account the complexities of underground road networks and the supplementary needs or conditions mentioned in Chapter 1.7.3.

The interfaces between operators of associated or related network must be subjected to a specific analysis, particularly for all aspects concerning, on the one hand, traffic management and, on the other hand, safety (especially fire incidents), including evacuation of users and intervention of emergency response agencies in response to fire incidents.

Control centres must take account of the interfaces within the network and between diverse operators. They must allow the transmission of common information which is essential to each operator, and facilitate the possible temporary hierarchy of one control centre over another. The architectural design of the network of control centres, and of their performance and methods, must be subjected to an overall analysis of organisa-tions, responsibilities, challenges and risks. This analysis should reflect a range of operational conditions such as during normal and emergency scenarios, and should review the interaction between the different subsections of the network and the respective responsibilities of each control centre.